„Nebst Suppe und Gemüß zu Tische höchstens drei Fleische“

Die Visitation Bischof Hommers im Kreise Ahrweiler 1828/30

Dr. Martin Persch

Der erste Bischof des im Jahre 1821 durch die Bulle »De salute animarum« neu umschriebenen Bistums Trier, Josef v. Hommer (1760-1836) visitierte während seiner Regierungszeit (1824-1836) die 53 Pfarreien des heutigen Kreises Ahrweiler, die früher zum größten Teil zum Erzbistum Köln gehört hatten. Infolge der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anders gearteten Kreis- und Dekanatseinteilung fanden die Visitationen innerhalb dreier verschiedener Jahre statt. Die damals dem Kreis Mayen zugehörenden Orte Burgbrohl, Niederzissen, Wassenach und Wehr besuchte der Bischof während der Gesamtvisitation des Dekanates Mayen im Juli 1828. Vom 26.7. bis 17.8.1829 visitierte v. Hommer dann die 31 Pfarreien des Dekanates Ahrweiler, denen vom 21.6. bis 5.7.1830 der Besuch der 18 Pfarreien im Gebiet des Kreises Adenau folgte.

Etwas zwei Monate vor dem Bischofsbesuch erhielten die Pfarrer vom Bischöflichen Geheimsekretär ein Circulare (Rundschreiben) zugesandt, dem ein fünfzehn Seiten starker und 121 Fragen umfassender Katalog, die Quaestiones synodales, also das zu beantwortende Visitationsformular, beigefügt war. Das Circulare gab als vorgegebenen Verlauf des bischöflichen Besuches dem betreffenden Pfarrer folgendes bekannt:

»Eure Hochwürden werden besorgt sein, daß am Tage der Ankunft des Herrn Visitators, der noch näher bestimmt werden wird, die Inventarien der Kirchen-Effekten, Kirchen-Rechnungen, Kirchenbücher, Obligationen zur Einsicht in Bereitschaft liegen; und der gesammt Kirchenrath oder die Sendscheffen versammelt sind, um auf die an sie zu stellenden Fragen Rede und Antwort zu geben.

Da nach geendigter Visitation des ganzen Kreises sämmtliche Akten eingebunden werden sollen, so wird empfohlen, daß die Antworten auf die offene Seite der Synodalfragen lesbar und von einer guten Hand geschrieben, und von dem Hr. Pfarrer unterschrieben werden. Die Ordnung, welche bei der Visitation zu befolgen ist, ist folgende: Bei der Ankunft des Hrn. Visitators, ohne daß demselben entgegen gegangen, wird blos zusammengeläutet. Wenn er zur Kirche geht, so wird er processionaliter am Pfarrhause abgenommen. Ist die Visitation Morgens, so liest der Herr Visitator Messe, unter welcher das Volk seine bekannten Gesänge singt. Nach der h. Messe ist Christenlehre und Prüfung der Jugend; nach deren Beendigung die h. h. Gefäße und übrigen Kirchen-Effekten in Augenschein genommen werden.

Ist dieses beendigt, so erscheint der Kirchenrath im Pfarrhause, wo die Pfarr-Papiere untersucht werden. Ist die Visitation am Nachmittage, so fängt sie mit der Prüfung der Jugend in der christlichen Lehre und übrigen Unterrichts-Gegenständen an, bei deren Schluß der sakramentalische Segen gegeben wird. Das übrige wie Morgens.

Schließlich befehlen Reverendissimus ausdrücklich, daß außer den in der Pfarrey befindlichen Geistlichen keine fremden Gäste zu Tische geladen werden, da die kurze Zeit, welche sich der Hr. Visitator in den Pfarreien aufhalten kann, lediglich den kirchlichen Angelegenheiten gewidmet sein muß. Auch wollen durchaus Reverendissimus, daß nebst Suppe und Gemüß zu Tische höchstens nur drei Fleische aufgestellt werden, indem dieselben den Herren Pfarrern gar nicht zur Last sein wollen, und ohnehin mehr, als das Genannte, der Gesundheit schädlich ist, und den Parochianen Anlaß zum gerechten Tadel geben muß. Sie werden es vielmehr als einen Ungehorsam und als eine geflissentliche Absicht, Reverendissimum kränken zu wollen, ansehen, wenn diese Vorschrift überschritten wird.

Hingegen sehen es Reverendissimus wohl ein, daß wegen des engen Raums, der in vielen Pfarrhäusern ist, mancher Pfarrer sich in Verlegenheit finden würde, den Herrn Visitator zu übernachten. Es wird daher schicklich sein, daß in Pfarreyen, wo geräumigere Pfarrhäuser sind, die Herren Pfarrer sich gefallen lassen, denselben mehrere Tage im Nachtsquartier zu haben, so, daß der Herr Visitator von da aus die umliegenden nicht zu weit entfernten Pfarreyen visitire. Da wegen Unbekanntheit mit den Lokalitäten dieses zum voraus nicht bestimmt werden kann, so wird es willkommen sein, wenn diejenigen Herren Pfarrer, welche zur nächtlichen Aufnahme des Herrn Visitators Bequemlichkeit genug haben, und dazu bereitwillig sind, dieses in Zeiten anzeigen wollen.

Schließlich wird noch bemerkt, daß wenn Firmlinge in der Pfarrey vorhanden sind, dieselben nach der Messe des Herrn Visitators die h. Firmung empfangen können, zu diesem Ende aber von den Herren Pfarrern dazu vorschriftsmäßig vorbereitet seyn müssen.«

Es war also ein nicht unbeträchtliches Programm, das da auf die einzelnen Seelsorger zukam. Neben den unumgänglichen und im Circulare geforderten Vorbereitungsarbeiten zum Bischofsbesuch harrten ihrer noch andere Aufgaben, etwa die der würdigen Begrüßung des Gastes. So ließ z. B. der Pfarrer von Wehr seine Schulkinder ein von ihm oder dem Lehrer eigens verfaßtes Lied zur Begrüßung des Bischofs singen, dessen erste Strophe lautete:

»Als Kinder, o Vater begrüßen wir dich, erflehen den Segen von dir; aus kindlichem Munde die Liebe treu spricht, sey Segen dir wieder dafür.«

Es ist nicht bekannt, ob solche Reimereien Bischof Hommer, der selbst als recht mäßiger Kirchenlieddichter hervorgetreten ist, zugesagt haben oder nicht. Jedenfalls war auch für ihn als visitierenden Bischof eine solche Reise strapaziös. Immerhin stand er im 70. Lebensjahr, als er das Dekanat Ahrweiler besuchte, galt demnach für die damalige Zeit als Greis. Und doch visitierte er in den zwei Tagen, in denen er in Altenahr weilte, drei Pfarreien. Im Pfarrhaus von Ahrweiler residierte er insgesamt 13 Tage und visitierte von dort aus 15 Pfarreien. In Bodendorf nahm der Bischof für acht Tage Quartier im Haus des den Lesern früherer Heimatjahrbücher des Kreises Ahrweiler durch Leopold Kaufmanns »Jugenderinnerungen an Ahrweiler« bekannten Pfarrers Bartholomäus Fey, und besuchte von dort, nur unterbrochen von einer einzigen Pause am vorletzten Tag seines Aufenthaltes dort, 13 Pfarreien. Die Freigiebigkeit seines Gastgebers scheint Hommer auch besonders gewürdigt zu haben, denn er schrieb im Anschluß an die Visitation Pastor Fey: »Nur eines möchte ich Ew. Hochwürden noch empfehlen, es ist: daß Sie fortfahren möchten, Ihre Pfarrgemeinde, welcher Sie schon so viele Beweise Ihrer Liebe mit so schöner Uneigennützigkeit gegeben, auch bei neuen Gelegenheiten fernerer Wohlthaten zu würdigen. Die Anhänglichkeit, die Ihre Pfarrkinder für Sie haben, die Achtung jedes Wohldenkenden, die Freude des eigenen Bewußtseyns, und der höhere Segen des Himmels sind schon hienieden Ihr Lohn, und wir wissen, daß der ewige uns nicht vorenthalten wird.« Die Visitation der Pfarreien des ehemaligen Kreises Adenau gestaltete sich so, daß der Bischof innerhalb von 15 Tagen 18 Pfarreien visitierte und diese Beschäftigung ebenfalls nur für einen Ruhetag unterbrach. Strapaziös müssen für Josef v. Hommer aber auch die täglichen guten Mahlzeiten in den Pfarrhäusern gewesen sein, was in der Mahnung des Circulare, »daß nebst Suppe und Gemüß zu Tische höchstens nur drei Fleische aufgestellt werden«, hinlänglich zum Ausdruck kommt. Wir wissen, daß Hommer als eine seiner größten persönlichen Schwächen von der Sicht des Alters her in seinen geistlichen Betrachtungen »Meditationes in vitam meam peractam« seine Vorliebe für gutes Essen und Trinken bezeichnet hat. Zum Teil erfloß dieser Fehler, den er sich innerlich als Sünde anrechnete, seiner gesellschaftlichen Stellung, und so ist es aller Ehren wert, daß er seine Gastgeber um Mäßigung in der Bewirtung bat.

Dennoch scheint die Sache für ihn in diesem Punkte nicht immer ganz glatt verlaufen zu sein; vielleicht wollte er auch niemanden verletzen. Jedenfalls sah sich Hommers Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhl, Wilhelm Arnoldi, nach seinem Amtsantritt genötigt, bei derartigen Gelegenheiten seiner Anwesenheit »ernsthaft darauf zu dringen, daß die Mahlzeiten vereinfacht werden, und hinsichtlich dieses Punktes rechne ich sicher darauf, daß in Zukunft nie mehr als vier Fleischgerichte serviert werden.« Sah der Bischof in den Pfarreien Gutes und Vorbildliches, so lobte er die Seelsorger gern. So den jungen Pfarrer von Sinzig: »Mit Vergnügen gebe ich Ew. Hochwürden zu erkennen, wie angenehm es mir gewesen ist, bey der neulichen Kirchenvisitation Ihre Thätigkeit für die verschiedenen Zweige der Pfarrverwaltung, Ihre eifrige Sorge für einen gründlichen Unterricht der Jugend und des christlichen Volkes, und die Achtung, die Sie in Ihrer Pfarrey genießen, persönlich bemerkt zu haben. Was Ihrer Thätigkeit und Sorge für Ihre Gemeinde noch einen höheren Werth gibt, ist die uneigennützige Theilnahme, mit welcher Sie für ihr Wohl zu Wirken suchen, und die Umsicht und Klugheit, mit der Sie die Schwierigkeiten des Seelsorgeamtes zu beseitigen und zu überwinden wissen. Sehen Sie diesen meinen Beifall als eine Art Gerechtigkeit an, die ich Ihnen gern zolle, und wobey ich wünsche, daß ich unter meinen Pfarrern recht viele zählen möge, die ein gleicher Geist leite und beseele.« Dem ebenfalls noch recht jungen Unkelbacher Pfarrer brachte er das anläßlich der Visitation Gesagte noch einmal schriftlich in Erinnerung, nämlich, »daß Sie meinen wohlgemeinten Rath und väterlichen Ermahnung, sich unter allen Verhältnissen gelassen und anständig zu betragen, durch ein bescheidenes und ruhiges Benehmen sich die Achtung anderer zu erwerben und so mit Würde und Nachdruck als Seelsorger in Ihrer Gemeinde zu wirken, gewissenhaft nachkommen möchten.«

Ließ sich ein Geistlicher aber nicht belehren oder besserte er sich nach der Belehrung durch den Bischof nicht, so war mit Hommer nicht zu spaßen. In Nürburg residierte ein Pfarrer, der mit seinem Kirchenrat (Kirchenvorstand) nicht zurecht kam. Ihm kam der Bischof mit derben Worten: »Ich habe mich überzeugt, daß alle die Beschwerden, welche Sie gegen Ihren Kirchenrath führen, unbegründet sind, indem Sie das, was Sie von ihm fordern, selbst thun, oder wenigstens einleiten müßten. Sie haben weder Bescheidenheit noch Fähigkeit, sich mit ihrem Kirchenrath, welcher ganz aus rechtschaffenen Männern besteht, auf eine anständige Art zu benehmen. Kein Wunder also, daß sie alle von ihrem Amt entbunden zu werden verlangen. Ich befehle Ihnen daher, sich ruhig zu verhalten, Ihre Predigten und christlichen Lehren immer so fleißig und vorbereitet zu halten, wie jene war, welche Sie in meiner Gegenwart gehalten haben; Ihre Kirchenräthe mit geziemendem Anstand zu behandeln; in den kirchlichen Berathungen jeden zu Wort kommen zu lassen, eines jeden Gründe gelassen anzuhören, und mit Ruhe und Umsicht und nach erwogenen Gründen die Beschlüsse gemeinschaftlich abzufassen. Ich befehle und empfehle Ihnen dieses umso dringender, als ich mich jetzt persönlich überzeugt habe, daß alle Unzufriedenheit und Mißhelligkeit durch Ihr unordentliches Betragen entstanden ist. Ich sehe mich über dieses genötigt, Ihnen zum voraus anzukündigen, daß, wenn das gute Benehmen zwischen Ihnen und Ihrem Kirchenrath nicht wiederhergestellt wird, ich Sie nicht auf eine andere Pfarrey, sondern auf eine Vicarie setzen werde, auf welcher Sie unter Leitung eines anderen Pfarrers wieder stehen und Ihre Unklugheit werden büßen müssen.« Offenbar haben diese deutlichen Worte gewirkt: Pfarrer Amdohr verwaltete sein Amt in Nürburg bis zu seinem Tod im Jahre 1842. Auch dem jungen Ringener Pfarrer, der sich für Predigt und Katechese nicht entsprechend vorbereitete, las der Bischof kräftig die Leviten und empfahl dem Dechanten in Ahrweiler, ein sorgfältiges Auge auf ihn zu haben: »Dieser junge Mann scheint in seynem Berufe etwas sorglos zu seyn; ich mache mir aber Hoffnung, daß, wenn seine sonst guten Anlagen angeregt werden, er ein thätiger Pfarrer werde. Ich empfehle ihn daher der besonderen Aufsicht Eurer Hochwürden, und ersuche Sie, mir über einige Zeit über dessen Amtsführung so wohl, als über dessen Ruf in der Gemeinde Ringen zu berichten.« Hommers liebevolle Sorge galt auch den zahlreichen alten Pfarrern, die bis an ihr Lebensende auf ihrem Posten ausharrten oder infolge mangelnder finanzieller Versorgung ausharren mußten. Dem Pfarrer von Karweiler, »80 Jahre alt, erblindet, und nicht mehr im Stande, seiner Pfarrey das zu seyn, was er ihr früher war,« besorgte er einen Kaplan, ohne daß der Greis für dessen Bezahlung hätte aufkommen müssen. Den Aremberger Pfarrer Neubusch, seit dreißig Jahren in der Pfarrei tätig, belobigte er: »Gott segne Sie noch ferner auf der Bahn, die Sie betreten, und lasse Sie die süßen Früchte des guten Saamens, den Sie ausgestreut haben, als glücklicher Greis genießen.« Pfarrer Johann Nobles von Wershofen stand im 91. Lebensjahr. Ihn beschied der Bischof: »Eure Hochwürden haben Ihrer Pfarrey so lange Jahre mit großer Thätigkeit vorgestanden, daß Sie nun in Ihrem hohen Alter der Ruhe bedürfen. Daher sollen Sie von allen Pfarrgeschäften dispensirt seyn. Überlassen Sie dem Herrn Kaplan die ganze Arbeit; er ist jung und kann es, und es wird ihm zu einer besseren Ausbildung gereichen, wenn er in allem geübt wird. Gott schenke Eurer Hochwürden noch viele Jahre, und ruhige zufriedene Tage.« Dem etwas herrischen älteren Pfarrer in Adenau empfahl Hommer, »das Wohl des Ganzen im Auge zu halten, und die Liebe zum Kirchenbesuch bey allen aufrecht zu halten. Die Gebildeteren verdienen aber sowohl Schonung als Nachsicht, als die Einfältigen im Geist unter dem Volk. Die Zeiten haben sich seit unserer Jugend schon sehr gegen die Vorzeiten geändert, und ändern sich noch täglich. Da ist es wohl eine Kunst und es wird viel Klugheit dazu erfordern, sich in die Zeiten zu schicken, ohne der Hauptsache der Religion und dem Wesentlichen des Gottesdienstes etwas zu vergeben.« Wo hingegen, wie in Oberbreisig, Amtsvorgänger und -nachfolger noch am gleichen Ort und in Zwietracht lebten, suchte der Bischof zu vermitteln: »Es ist mir unangenehm gewesen, daß Sie Ihrem Vorgänger, Herrn Calmund, einen bejahrten Mann, nicht mit derjenigen Achtung begegnen, die Sie seinem Stande und seinen Jahren schuldig sind. Briefchenschreiben führt nicht zum Zweck, und ist nie ein guter Weg, über Mißverständnisse, seyen sie wirklich oder scheinbar, ins Reine zu kommen. Als einem jungen Mann ist es schon Ihre Pflicht, und kann Ihnen einzig zur Ehre gereichen, sich mündlich und freundschaftlich mit dem Alten zu besprechen, wenn Sie irgendeine Angelegenheit miteinander abzuthun haben. Sehen Sie diese Worte als einen wohlgemeinten Rath und eine väterliche Bemerkung an, und befolgen Sie dieselben.«

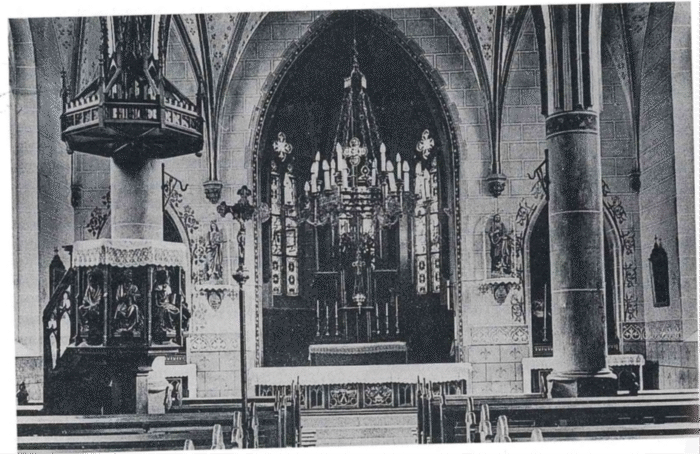

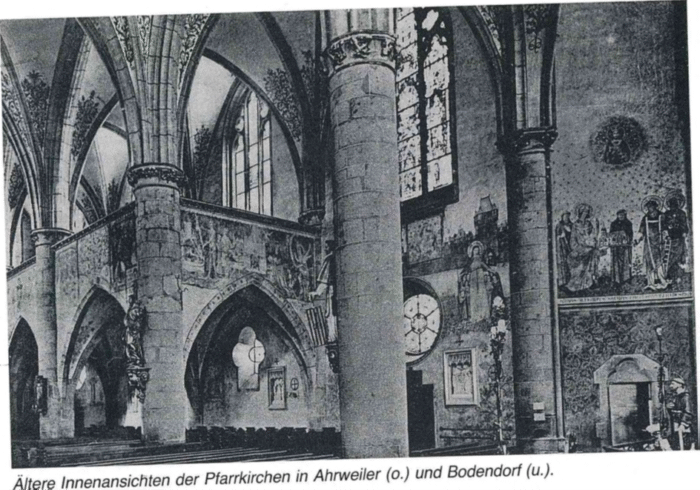

Nächst seinen Geistlichen galt des Bischofs Sorge anläßlich der Visitation der äußeren und inneren Würde der Gotteshäuser. Im allgemeinen waren die Kirchen im Kreise Ahrweiler in einem guten Zustand. Nur die Kirchen von Lind und Nürburg waren durch Feuchtigkeit gefährdet. Viele andere dagegen zeichneten sich nicht durch eine gute Einrichtung aus, vielmehr war diese als armselig zu bezeichnen. In Barweiler etwa fehlte eine Lehne an der Empore, eine Kommunionbank, ein Talar und ein gutes Meßbuch. Hommer wußte Rat: »Da die Kirche zu schwach an Einkünften ist, so wird der Kirchenrath andurch autorisirt, auf fünf Jahre lang von jedem Wallfahrer einen halben Silbergroschen zur Instandsetzung der Kirche zu erheben. Dieses Geld soll innerhalb der Kirche, und am Eingang derselben von zweyen der ältesten Schulmädchen in einer mit zwey Schlössern versehenen Büchse erhoben, und anderen Tags gleich von dem H. Pastor und zweyen Kirchenräthen gezählt, darüber ein Protocoll geführt, und mittels Beleg dieses Protocolls in der Kirchenrechnung zur Einnahme gebracht werden.« Die Anschaffung eines Talars befahl der Bischof insgesamt sechs Pfarrern, »da es unanständig ist, daß der Priester ohne Talarkleid an den Altar gehe, oder ein Superpellicium über den Rock allein anziehe« (Bengen). »Es ist nichts übler, als einen Geistlichen in kurzem Rock mit einem Chorrock und ohne Kragen zu sehen. Sie dürfen nie Messe lesen, ohne unter der Albe einen Talar anzuhaben,« schrieb er dem Pfarrer von Nürburg. Auffallend oft, nämlich 30mal, hatte v. Hommer das Vorhandensein von Gefäßen aus Zinn für die heiligen Öle (Taufe, Krankensalbung) monieren müssen. Dies entspreche der Würde der Sakramente nicht, und der immer wieder entstehende Grünspan sei der Gesundheit abträglich, schärfte der Bischof immer und immer wieder ein. Die Ölgefäße müßten von Silber und innen vergoldet sein, wurde gefordert. In Leimersdorf, Kirchdaun, Dorsel und Herschbach gebrach es an würdigen Ciborien. Doch brauchte die Pflicht, für tadellose Kultgegenstände zu sorgen, nicht immer unmittelbar zu greifen, wie das Beispiel von Herschbach zeigt: »Da es das geringe Kirchenvermögen und die Armuth der Gemeinde nicht zuläßt, noch zur Zeit ein silbernes Ciborium und silberne Ölgefäße anzuschaffen, so gebe ich Ihnen auf, Ihr zinnenes Ciborium und zinnene Ölbüchschen wenigstens alle Monath zu putzen, und sie rein und glänzend zu erhalten, so wie es die Würde der h. h. Sakramente erheischt.«

Immer und immer wieder ermahnte der Bischof die Pfarrer zu einer guten Christenlehre und legte ihnen auch die Sorge um die Schule ans Herz. Der vorgeschriebene Unterricht in der Frühmesse »sey kurz und kräftig; er dauere nicht über zehn Minuten, und hebe nur einen oder anderen moralischen Satz, eine oder andere christliche Klugheitsregel etc. hervor, wozu die Lesung des Evangeliums oder der Epistel veranlaßt, und die Zeit und Umstände angemessen sind, damit auf der einen Seite der Gottesdienst nicht über Gebühr verlängert, und mit der andern kein Theil der Gemeinde aus ihm entlassen werde, ohne einigen Unterricht erhalten zu haben« (Ahrweiler). Dem Pfarrer von Wehr teilte Hommer mit, die Christenlehre an den Sonntagnachmittagen sei unausgesetzt zu halten »und die erwachsene Jugend auf alle mögliche Art zu bewegen, ihr beyzuwohnen. Ich kenne gar zu gut den Nutzen, der daraus entspringt, und kann daher von dieser uralten Verordnung nicht abgehen. Dagegen mögen Sie im Winter dieselbe unter der hohen Messe halten.« Wegen der Schulverhältnisse in Gelsdorf wandte sich der Bischof direkt an die Regierung: »Bey meiner neulichen Pfarrvisitation im Kreise Ahrweiler hat der Ort Gelsdorf meine vorzügliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Ort hat breite Straßen, gut gebaute Häuser, die Menschen sind heiter und anhänglich für das Bessere. Die Kirche ist neu, schön und groß; und ein junger Mann ist da als Pfarrer angestellt, der viel Thätigkeit, Gewandheit und Lebensklugheit besitzt, so daß zu erwarten steht, die Einwohner werden unter seiner Leitung an Bildung sich bald auszeichnen. Allein es ist ein Schullehrer, der 76 Jahre alt, sein Amt nicht mehr mit Kraft verwalten kann, und die Jugend wird sehr vernachlässigt. Was der Pfarrer in dem christlichen Unterricht aufbaut, steht nicht fest, weil ihm in der Schule nicht nachgeholfen wird. Auch das Schulhaus ist in schlechtem Zustand.«

Als Kind einer gemäßigten katholischen Aufklärung war Josef v. Hommer Feind alles Mirakulösen, das in die Nähe des Aberglaubens geraten könnte. In vielen Pfarreien wandte er sich gegen eine übertriebene Reliquienverehrung, bei der er regelmäßig den Kuß der Reliquiare verbot. Skeptisch war er gegenüber der Segnung der Skapuliere (Heimersheim), der Wendelinus-Brötchen (Kirmutscheid) und der Rosenkränze (Waldorf). Bezeichnend ist sein Votum zu den Verhältnissen in Altenahr: »Die Reliquie des Hl. Kreuzes, und die beiden Zähne der hl. Apollonia mögen noch fort als Zierrath auf dem Altar zuweilen ausgesetzt werden, indem sie durch den frommen Glauben des Volks, und durch ihr Alterthum verehrungswürdig geworden sind; da sie aber mit gar keiner Authentic versehen sind, und die lateinischen Verse in der Sakristei, nach welchen diese Partikel von Juden soll gestohlen worden seyn, und von denselben nicht habe fortgetragen werden können, weil sie die Last der heiligen Sache gedrückt habe, sich blos auf alte Volkssage sich zu gründen scheint, die wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, so werden Sie dieselben seltener, und endlich gar nicht mehr zu küssen geben.«

Hand in Hand damit ging das Verbot zahlreicher Prozessionen und Wallfahrten. Letztere wurden häufig in Prozessionen innerhalb der Gemarkungsgrenzen »umfunktioniert«, so etwa in Lind, wo man zuvor eine Wallfahrt nach Münstereifel gekannt hatte. Der Bischof hatte diese aber verboten, woraufhin der Linder Pfarrer berichtete, »daß ich am Nachmittage des zweiten Sonntags im Juli eine Procession innerhalb des Bannes der Pfarrei Lind gehalten habe und nach dessen Beendigung eine Bethstunde, zwischen welche ich das Hochwürdigste Gut ausgesetzt, die göttlichen Tugenden, den glorreichen Rosenkranz, die Litanei von allen Heiligen habe abbethen, und einige passende Lieder habe singen lassen, und zuletzt den Segen mit dem Höchsten Gut gegeben habe.« Kein Mensch habe die Wallfahrt nach Münstereifel vermißt.

Ganz im Sinne der gesunden liturgischen Prinzipien der Aufklärungszeit war es auch, wenn Hommer das allzu häufige Aussetzen des Allerheiligsten in vielen Kirchen tadelte und eine Abänderung empfahl. Dem Pfarrer von Adenau schrieb er im Anschluß an die Visitation: »Wenn bey Ihnen alle Donnerstag und Samstag, ferner in der h. Adventszeit, und an den Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten, an allen Bruderschaftssonntagen und an allen hohen Festtagen das hochwürdigste Gut ausgesetzt wird, so geschieht es ungeführ 150 mal im Jahr. Ob dieses nicht zu viel und übertrieben sey, und ob hierdurch die Andacht zum allerheiligsten Sakrament wirklich vermehrt, oder nicht vielmehr vermindert werde, will ich Eurer Hochwürden religiösen Betrachtungen zu beurtheilen lassen.« In etlichen Pfarreien mußte er die übermäßig häufigen theophorischen Prozessionen einschränken bzw. untersagen: in Burgbrohl hielt man solche Umgänge mit der Monstranz »am Fronleichnamsfest, Christi Himmelfahrt, Mariä Geburt, Kirchweihfest, Allerheiligen, am Fest der h. Dreifaltigkeit, und sogar, wenn das Wetter gut sey, am Christtag.« Der Bischof ordnete an: »So viele Prozessionen sind gegen die Vorschrift des Rituals, und gegen alles Herkommen in den übrigen Pfarreien. Sie haben hinführo nur Prozession um die Kirche zu gehen an den Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten; und den hohen Umgang an dem Fronleichnamsfest mit vier Stationen zu halten. Alle übrigen oben genannten Prozessionen müssen eingestellt werden; und werden hiermit untersagt.«

Noch vieles mehr könnte man über die Visitation Bischof Hommers im Kreise Ahrweiler berichten. Hier sollen lediglich noch genannt werden seine Bemühungen um die Einführung des Trierer Rituals in den ehemals kölnischen Pfarreien oder um die Führung eines geordneten Lagerbuches mit einem Catalogus divini officii, seine Anregungen um die Verbesserung der Böden in den kargen Eifelpfarreien Reifferscheid und Adenau (»…so müssen Sie mit Zuziehung eines Forstbeamten versuchen, ob sie sich nicht mit Nadelholz bepflanzen lassen, damit dadurch der Boden mit der Zeit milder werde.«) oder seine Sorge um die Einführung eines diözesaneinheitlichen Katechismus. Jedenfalls hat der an der Schwelle zum Greisenalter stehende Hommer mit hellwachen Augen die Pfarreien des Kreises bereist, vieles wohlwollend, manches aber auch sehr kritisch beobachtend.

In vielem, vor allem den pastoralen Fragen erweisen sich heute seine Einsichten als durchaus aktuell, und treffend hat der Nestor der Hommer-Forschung, Alois Thomas, einmal bemerkt: »Vieles, was er erstrebt hat, ist heute in Liturgie, Seelsorge und ökumenischer Haltung Wirklichkeit geworden.«

Quellen und Literatur

Visitationsakten Ahrweiler, Mayen, Adenau 1828-1830 im Bistumsarchiv Trier Abt. 44 Nr. 112-114; ebda. Nr. 106a Bi. 202;

Josef V. Hommer. Meditationes in vitam meam peractam. Eine Selbstbiographie, hrsg., übers, u. kommentiert von Alois Thomas, Mainz 1976;

Martin Persch, Josef v. Hommer, in: Rheinische Lebensbilder 1O (1985) 47-66;

Pastor Fey von Bodendorf. Aus Leopold Kaufmanns »Jugenderinnerungen an Ahrweiler«, in: Heimatkalender 1927 für den Kreis Ahrweiler S. 79-82, erneut abgedruckt in: Heimatjahrbuch 1960 für den Landkreis Ahrweiler S. 53-55.