Erinnerungen an die Zeit als Religionslehrer, Kantor und Prediger der Synagogengemeinde Bad Neuenahr im Jahre 1936

Prof. Dr. Walter H. Kaufmann

Walter H. Kaufmann wurde am 18. Januar 1915 als Sohn des Metzgermeisters Alexander Kaufmann und seiner Ehefrau Wilhelmine, geb. Salomon, in Mayen geboren. Von 1921 bis 1925 besuchte er die jüdische Volksschule seiner Vaterstadt und war danach Schüler des Humanistischen Gymnasiums Mayen, das er 1934 als letzter jüdischer Abiturient verließ. Nach einer zweijährigen Ausbildung auf der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg erhielt er 1936 seine erste kurze Anstellung als Religionslehrer, Kantor und Prediger bei der Synagogengemeinde in Bad Neuenahr.

Als Lehrer an der großen jüdischen Volksschule in Danzig lernte W. H. Kaufmann seine spätere Ehefrau, Brigitte Anker, kennen. Im März 1939 erhielt er nach zweijähriger Wartezeit das amerikanische Einreisevisum und wanderte über England nach New York aus. Als US-Soldat sah er 1945 seinen zerstörten Geburtsort Mayen wieder.

Vom September 1946 bis 1979 war Kaufmann Lehrer für Deutsch, Geschichte und Politikwissenschaft an einer höheren Schule in Yonkers im Staate New York. Seit seiner Pensionierung ist er außerordentlicher Professor für europäische Geschichte am Mercy College, New York.1 Professor Dr. Walter H. Kaufmann, der heute in Hartsdale N. Y. wohnt, gab dem Kreisarchiv freundlicherweise Auskunft über seine Zeit in Bad Neuenahr. Seine Ausführungen sind nachfolgend abgedruckt. (Die Red.)

Ich befürchte, daß ich (…) nur wenige Angaben über die frühere israelitische Kultusgemeinde von Bad Neuenahr geben kann; denn meine Amtsdauer dort begrenzte sich auf nicht ganz vier Monate, von Anfang Mai 1936 bis Ende August dieses Jahres, als ich Neuenahr verließ, um eine Volksschullehrerstelle in Danzig anzutreten.

Kurz nach meiner Absolvierung des jüdischen Lehrerseminars in Würzburg erhielt ich vom Vorstand der Neuenahrer Gemeinde eine Einladung, dort die Position des Kantors (Vorbeters) und Religionslehrers zu übernehmen. Soviel ich weiß, hatte Neuenahr – wenigstens seit sehr langer Zeit – keinen vollzeitigen Kultusbeamten. Diese Funktion wurde von einem älteren Seminaristen des jüdischen Seminars in Köln übernommen. (Das alte Lehrerseminar in Köln bildete seit der Neuordnung der Volksschullehrerausbildung – ca. 1926 – nur noch Religionslehrer und Kantoren aus). Diese Seminaristen versahen den Sabbatgottesdienst (Freitag Abend, Samstag Morgen, Nachmittag und Abend) und erteilten am Sonntag Morgen den wenigen jüdischen Kindern den Religionsunterricht. Die seelsorgerische Betreuung der Gemeinde (wie auch der in Ahrweiler) unterstand dem orthodoxen (gesetzestreuen) Rabbinat in Köln.

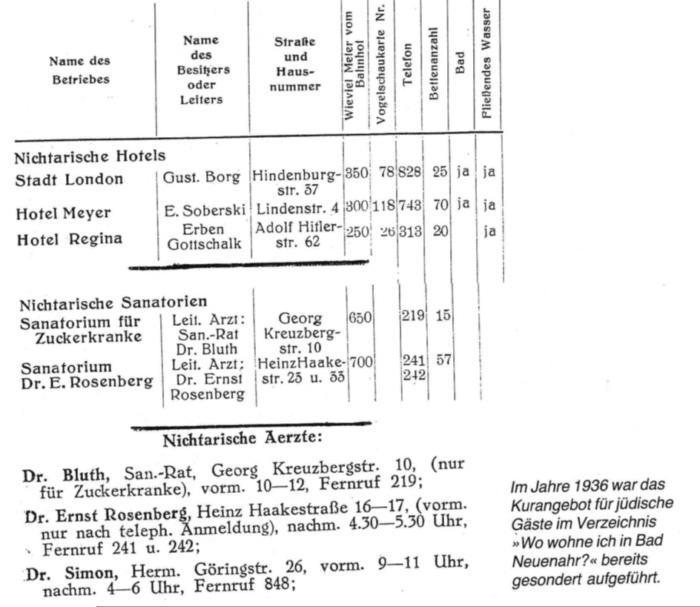

Ich weiß nicht, warum man sich im Sommer 1936 entschloß, die Stelle vollamtlich zu besetzen; es kann sein, daß dies auf Vorschlag meines Onkels geschah, der von meiner Ausbildung wußte. Mein Onkel Alex Salomon, der älteste Bruder meiner Mutter, betrieb bis Mai 1933 eine Metzgerei in der Wendelstraße. Er wurde dann wegen »Verbreitung von Greuelmärchen« zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, das er in Köln verbüßte. Er hatte unvorsichtiger Weise über die Mißhandlung eines Verwandten in Neidenburg gesprochen und wurde dabei überhört. Er war mit Berta Borg verheiratet, deren Familie das Hotel Stadt London gehörte. Zu meiner Zeit war ihr Bruder Gustav Borg der Inhaber. Ich nahm die Stelle an mit dem Proviso, daß ich nur kurze Zeit bleiben würde, da ich mich um eine Lehrerstelle in einer größeren Stadt bewürbe, die häufig in der jüdischen Presse ausgeschrieben wurden. (Auf Grund rassischer Verfolgung sahen sich viele Gemeinden gezwungen, ihre eigenen Schulen zu organisieren, da jüdischen Kindern der Aufenthalt in öffentlichen Schulen unmöglich gemacht wurde). Der Vorstand nahm meine Bedingungen an, da man mich hauptsächlich während der Kursaison brauchte. Im Sommer 1936 besuchten noch zahlreiche jüdische Kurgäste Bad Neuenahr, die fast ausschließlich in den drei jüdischen Hotels logierten: Hotel Bismarck (Inhaber Meyer), Hotel Stadt London (Gustav Borg) und das streng koschere Hotel Villa Regina, dessen Besitzer Julius Gottschalk, der sehr devotierte, gewissenhafte und energische Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde war.

Walter H. Kaufmann (l.) bei einem Spaziergang mit zwei Kurgästen aus dem Hotel „Stadt London“ (ca. Juli 1936).

Mein Gehalt war recht niedrig (ich glaube 100 RM im Monat), aber es reichte aus, da ich frei im Hause meines Onkels in Pension war. Die kleine Gemeinde konnte nicht mehr leisten, was wohl auch die Abwesenheit eines voll angestellten Kultusbeamten mit Familie erklärte. Andererseits waren aber auch die dienstlichen Anforderungen an meine Zeit und Energie ziemlich gering. Sie beschränkten sich auf den Sabbatgottesdienst und zweimaligen Religionsunterricht in der Woche, je zwei Stunden am Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag. Dieser Unterricht fand in einem Privathaus statt, da die Synagoge kein Schulzimmer besaß. Ich hatte sechs oder sieben Schüler im Alter von ca. 8 bis 12 Jahren. Ich kann mich nur noch an einen etwa 9jährigen Jungen erinnern namens Heymann aus Ahrweiler, dessen verwitwete Mutter – der Vater war den Folgen einer Kriegsverletzung erlegen – ein Kaufhaus betrieb und wohl das zahlungskräftigste und einflußreichste Mitglied der Gemeinde Ahrweiler war. (Ahrweiler hatte zu meiner Zeit keinen Religionslehrer und Kantor; die Kinder kamen deshalb zu mir). Auf Verlangen, wenn ein Gemeindemitglied oder ein Kurgast »Jahrzeit« hatte (der Todestag der Eltern wird von den Kindern während ihres ganzen Lebens an dem entsprechenden jüdischen Datum mit einem besonderen Gebet – dem Kaddisch – in der Synagoge und mit einem »Jahreszeitlicht« zu Hause beobachtet), hielt ich auch an Werktagen morgens und abends Gottesdienst ab. Meine intensivste Anstrengung galt der Vorbereitung zum Vorlesen des wöchentlichen Torahabschnitts. Das Pentateuch, in ca. 50 Sektionen geteilt, wird im Verlauf eines Jahres während des Sabbatgottesdienstes vorgetragen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß der hebräische Text ohne Vokale und Punktierung mit Gänsekiel auf Pergamentrollen (das ist dann die Torah) geschrieben ist, so daß man den Text sozusagen auswendig lernen muß. Dazu kommt, daß die Wochenabschnitte in einem besonderen Sprechmelodie-Rezitativ vorgetragen werden, dessen eigenartige Notensymbole auch nicht in der Torah verzeichnet sind. Diese lange – mehr als eine Stunde dauernde – Rezitation steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes an Sabbat und Feiertagen. Darüberhinaus hatte sie in Bad Neuenahr eine wichtige Nebenbedeutung: sie wurde zu einer bedeutenden Einkunftsquelle für die magere Gemeindekasse, für die die obligate Kultussteuer der Mitgliedschaft unzulängliche Mittel einbrachte. Das sabbatliche Torahpensum wird in acht Unterabschnitten gelesen. Zu jedem dieser Teile wird ein Mann namentlich »aufgerufen«, der vor und nach der Rezitation einen Segensspruch über die Torah spricht und dann wegen der ihm zugeteilten Ehre eine Summe nennt, die er der Gemeinde spendet. Der Vorsitzende Julius Gottschalk, dem die Verteilung dieser Ehren oblag, schien über die finanzielle Situation der Gottesdienstteilnehmer gut informiert zu sein, kannte die meisten bei Namen, wußte, woher sie kamen und in welchen Berufen sie tätig waren. Er sorgte dafür, daß nur die bekannt freigiebigsten aufgerufen wurden. Es gehörte zu meinen Dienstpflichten, am Sonntag die versprochenen Spenden einzukassieren.

Nun nach mehr als 50 Jahren kann ich mich nur noch an sehr wenige Juden in Neuenahr und Ahrweiler erinnern. Soviel ich weiß, fand in Ahrweiler – jedenfalls nicht während der Saison – kein eigener Gottesdienst statt, sodaß ich nie genau wußte, wer in welcher der beiden Ortschaften wohnte. Engeren Kontakt hatte ich mit nur sehr wenigen Personen: Mein Onkel und meine Tante, bei denen ich zu Hause war, die Familie Borg (Gustav und Frau und deren Kinder Guenter und Ruth), der Badearzt Dr. Simon und seine Frau, Herr und Frau Philipp Wolf, die im Hause neben meinem Onkel wohnten; in Ahrweiler Frau Heymann, deren 18jährige Tochter Lotte und den obenerwähnten Sohn und einen Herrn Baer, dessen Familie eine wohlrenommierte Weinkellerei besaß. Ich kam mit vielen Kurgästen zusammen – viele unter ihnen Stammgäste in ihren Hotels – die aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei kamen.

Im ganzen blicke ich auf meinen Aufenthalt in Neuenahr als eine sehr angenehme Zeit zurück. Im Sommer 1936 war Hitler mit außenpolitischen Angelegenheiten beschäftigt; die »Abrechnung« mit den Juden konnte warten (bis 1938). So schien der Verfolgungsdruck etwas leichter; ein tolerabler status quo schien sich zu entwickeln, und viele Juden konnten sich noch eine Badereise erlauben. Besonders in Neuenahr merkte man während der Kurzeit nichts von einem aggressiven Antisemitismus. Die Kurverwaltung stand uns besonders wohlwollend gegenüber. Kurkarten wurden ohne weiteres erteilt: nirgendwo gab es irgendwelche Ausschließungen oder Beschränkungen für Juden. Ich kann mich nicht entsinnen, den üblichen Aufkleber »Juden unerwünscht« an Geschäften oder Lokalen gesehen zu haben. Ich erfuhr, daß einige Juden sogar im Kurhotel und anderen »arischen« Hotels ungestört logierten. Ohne Anforderung schickte mir die Kurverwaltung unentgeltlich eine Kurkarte. Wie gesagt, es war für mich ein schöner Sommer. Natürlich blieb es nicht so.

Es ist heute offensichtlich, was den meisten Juden von Neuenahr-Ahrweiler geschah. Ich weiß, daß Guenter Borg zu einem Onkel in St. Louis – USA auswanderte. Vor dem Krieg traf ich kurz Philipp Wolf in New York. Vor einigen Jahren las ich im »AUFBAU« (die deutschjüdische Zeitschrift) die Todesanzeige von Julius Gottschalk, der – wenn ich mich recht entsinne – im Staate Connecticut gewohnt hatte. Es ist bestimmt, daß mein Onkel Alex, seine Frau sowie sein jüngster Bruder Fritz, der seit 1938 bei ihm wohnte, »ausgesiedelt« wurden. Das gleiche Schicksal widerfuhr den zurückgebliebenen Borgs.

Im Sommer 1986 waren meine Frau und ich auf einem Umweg ein paar Stunden in Neuenahr und Ahrweiler. Es ist nicht mehr das elegante Neuenahr aus meiner Erinnerung. In Ahrweiler, wo wir zu Mittag aßen, entdeckten wir zu unserem großen Erstaunen die Synagoge. Auf Anfrage erklärte uns das Touristenbüro, daß dieses Gebäude kein Sakralbau mehr sei, daß ab und zu Konzerte dort stattfänden. So, dies sind meine langen Ausführungen und dürftigen Auskünfte. Mehr konnte ich nicht zusammenscharren. Dem Yad Vashem in Jerusalem, der mich vor fast 30 Jahren um Information ersuchte, konnte ich auch nicht mehr mitteilen.

Anmerkung

Zu den biographischen Daten vgl, die Ausführungen von Herrn Walter H. Kaufmann; Erinnerungen eines Mayener Juden. »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«. (Heinrich Heine), in: Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. Ausstellung der Staatlichen Realschule Mayen in Verbindung mit der Stadt Mayen. Mayen 1987, S. 74-115.

Der Brief von Herrn Walter H. Kaufmann aus Hartsdale N. Y. vom 6.1.1988 an L. Janta befindet sich im Kreisarchiv Ahnweiler.