Julius und Alfred Berger – zwei führende Zionisten aus Breisig. Wiederherstellung des Rheinecker Waldfriedhofs ließ Nachfahren in Israel entdecken

Carl Bertram Hommen

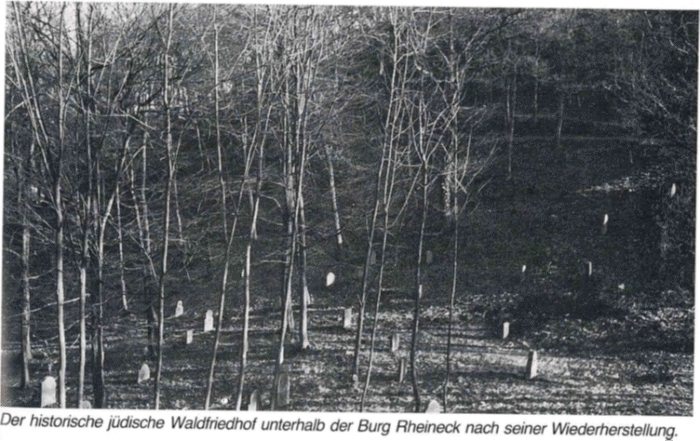

Im Herbst 1987 wurde der historische jüdische Waldfriedhof unterhalb der Burg Rheineck wiederhergestellt: Die im Jahre 1979 von dort auf den Niederbreisiger jüdischen Friedhof am Kesselberg umgesetzten alten Grabsteine wurden zum alten »guten Ort«, der seit Anfang des 17. Jahrhunderts bestehenden Begräbnisstätte für die Juden aus der Herrschaft der Burggrafen von Rheineck und dem ehemaligen Breisiger Ländchen zurückgebracht.1) Das Aufsehen, das diese einzigartige Wiedergutmachung vor allem in der jüdischen Welt hervorrief, ließ in Israel Nachfahren der letzten in Breisig wohnhaften jüdischen Familie Berger wiederentdecken. Die Erforschung dieser Familie und ihrer Schicksale führte zu der bisher unbekannten Tatsache, daß ihre Söhne Julius und Alfred führende Zionisten waren und der ältere Sohn Julius seit 1907 Generalsekretär der Zionistischen Weltorganisation war.

Synagogenvorsteher Theodor Berger

In Breisig wohnten nie viele jüdische Familien, deshalb gab es dort auch nie eine selbständige Synagogengemeinde. Ihre Mitglieder bildeten vielmehr mit Sinzig eine solche Gemeinde, zeitweise sogar in Kooperation mit Remagen. Erst auf Grund der liberalen Gesetze, die 1801 von den französischen Besatzungsbehörden im linken Rheinland analog den innerfranzösischen Revolutionsgesetzen erlassen worden waren, konnte ein solcher Zusammenschluß erfolgen. In religiöser Hinsicht war man in Breisig jedoch schon vorher recht selbständig. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es einen »Betsaal im Wolffschen Hause«, wie als jüdische Überlieferung später bei Eingaben ausdrücklich erwähnt ist. 1824 lebten in sechs Familien 73 Juden.

Einen festen religiösen Mittelpunkt erreichte man in Breisig jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch den damaligen Synagogenvorsteher Theodor Berger. Als dieser sich in der Biergasse ein neues Haus baute, stattete er es sofort mit einem großen Betsaal aus, der für die Frauen die nach jüdischem Ritus übliche Empore besaß. In der von Bürgermeister Ehser eigenhändig geschriebenen »Liste der sämtlichen Civil-Einwohner der Gemeinde Niederbreisig« ist es 1861 in der Biergasse unter der laufenden Hausnummer 146 verzeichnet. Theodor Berger wurde der Gründer einer Familie, aus der in der Enkel-Generation Männer und Frauen hervorgingen, die – in Breisig geboren – nach der Jahrhundertwende im deutschen und internationalen Judentum und nach 1924 auch für Palästina als Heimstatt der Juden eine bedeutende politische und soziale Rolle spielen sollten. Kenntnis hiervon bekam man erst, als im Jahre 1987 zwei Nachfahren der Familie Berger bekannt wurden, die in Israel leben: Rut Wittels geb. Berger, eine heute 76jährige Witwe, die in Haifa wohnt, und der 60jährige Rechtsanwalt Michael Jona Berger, Ministerialbeamter in Jerusalem. Sie meldeten sich, als im Zuge der Bemühungen um eine Wiederherstellung des alten jüdischen Friedhofs unterhalb der Burg Rheineck die englischsprachige »Jerusalem Post« in einem längeren Artikel die Hintergründe und Umstände schilderte, die 1979 zur Umsetzung von 26 Rheinecker Grabsteinen auf den Friedhof am Kesselberg in Niederbreisig führten.

Der jüdische Friedhof bei Burg Rheineck

Im Frühjahr 1987 hatte der in Bonn lebende jüdische Bildhauer Ladis Schwartz, der sich schon zuvor bei der Aktion um das Außenlager Dernau des Konzentrationslagers Buchenwald engagiert hatte, die Initiative zur Rückführung der Grabmale an den alten historischen Platz ergriffen. Diese alte Begräbnisstätte von Rheinecker, Breisiger und Brohler Juden besteht, wie die Inschriften der Grabmale dokumentieren, seit mindestens 1621. Sie war 1979 zerstört worden, als der neue Besitzer der Burg Rheineck einen zwei Meter hohen Sperrzaun für sein Schloß mitten durch den Friedhof zog – unter Mißachtung der jüdischen Religionsvorschriften und ohne Einspruch der Stadt Bad Breisig trotz der Tatsache, daß der Rheinecker Friedhof 1878 zwar für weitere Beerdigungen geschlossen, aber als Friedhof nicht aufgehoben worden war.

Nach langen Verhandlungen sah sich die Jüdische Kultusgemeinde Koblenz 1979 genötigt, dem Druck des Burgbesitzers nachzugeben und die Grabmale zum Kesselberg bringen zu lassen, um wenigstens die Steine als Zeugen der jahrhundertelangen Anwesenheit von Juden am Mittelrhein vor der Zerstörung zu retten.

Bei seiner Initiative, den historischen jüdischen Friedhof am alten Platz Wiedererstehen zu lassen, hatte der Bildhauer Ladis Schwartz Anfang Februar 1987 den Prälaten Friedhelm Hammes, Leiter des Katholischen Büros Mainz der Bistümer Trier, Mainz und Speyer bei der Landesregierung von Rheinland-Pfalz – den früheren Dechanten von Remagen – um Vermittlung gebeten, das den Juden angetane Unrecht möglichst unbürokratisch wiedergutzumachen. Diese Initiative unterstützte auch die «Jerusalem Post«, die international verbreitete israelische Zeitung.3) Unter der Überschrift »Catholic Church supports sculptor’s bid to restore German Jewish cemetery« (Katholische Kirche unterstützt Bemühen eines Bildhauers zur Wiederherstellung eines jüdischen Friedhofs in Deutschland) berichtete sie an Hand der Dokumentation »Die Grabmale von Burg Rheineck«4) ausführlich über die darin erstmals vorgelegte Geschichte der Juden im Breisiger Ländchen und in der früheren Grafschaft Rheineck und über das Alter des Friedhofs.

Nicht zuletzt die starke Resonanz, die diese kritische Publikation der »Jerusalem Post« in der jüdischen Welt wenige Wochen vor dem Deutschland-Besuch des Papstes und den angekündigten Gesprächen mit den deutschen Juden auslöste, ließ es recht schnell zu dem von Prälat Hammes angeregten Gespräch der Behörden aus Stadt, Kreis und Land mit der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz und dem Burgbesitzer kommen. Ende Mai konnte eine Vereinbarung getroffen werden, daß die Grabmale vom Kesselberg-Friedhof wieder an ihren angestammten Platz zum Waldfriedhof Rheineck zurückgebracht werden sollten. Den »Umzug« der 26 Grabmale aus ihrem achtjährigen Exil zur alten Begräbnisstätte übernahm die Baukolonne der Stadt Breisig. durch die an Hand vorgegebener Lagepläne auch die Wiederaufstellung erfolgte. Bei der vorhergehenden Säuberung des alten Friedhofsgeländes wurden weitere vier Grabsteine entdeckt, die aus dem 17. bzw. 19. Jahrhundert stammen. Ende März 1988 nahm die Stadt Bad Breisig den Friedhof in ihre Obhut nach einer Feier, bei der der Landesrabbiner von Nordrhein-Westfalen, Abraham Hochwald, zwei Psalmen und das Totengebet für die Seelen der hier beigesetzten Männer und Frauen sprach. Rechtsanwalt Berger war eigens aus Israel an den Rhein gekommen, um diesen in der Bundesrepublik einmaligen Vorgang der »Revitalisierung« eines nach dem Kriege zerstörten historischen Friedhofs zu würdigen. Die Verbindung zu Breisig, so betonte er nachdrücklich, bestehe nicht zuletzt darin, daß sein Vater, sein Großvater und schon sein Urgroßvater hier geboren worden seien. Und er legte – wie jüdischen Toten, die im Exil sterben, ein kleines Stück Erde aus dem Heiligen Land ins Grab mitgegeben wird – einen Stein an einem Grabmal als Symbol nieder. Er stammte aus Massada, der berühmten Bergfestung der Makkabäer-Fürsten am Toten Meer, die im großen Krieg gegen die Römer im ersten Jahrhundert n. Chr. als jüdisches Bollwerk berühmt geworden ist.5)

Die Familie Berger aus der Biergasse

Der Urgroßvater von Michael Berger, Theodor Berger (1820-1883), schloß als Vorsteher der jüdischen Gemeinde Niederbreisig mit Minister a. D. von Bethmann-Hollweg im Oktober 1877 den Vertrag, der den Juden die Anlage eines neuen Friedhofs im Norden der Breisiger Flur am Fuß des Kesselbergs ermöglichte. Im Rheinecker Waldfriedhof erfolgten seither keine offiziellen Beerdigungen mehr. Der Schloßbesitzer hatte in einer schriftlichen Weisung an seinen Burgverwalter Heymann die Unantastbarkeit der alten Gräber verbürgt, wie der damalige Breisiger Bürgermeister Ehser in seiner Akte festhielt: »Unter allen Umständen aber solle niemals an den jüdischen Gräbern etwas vorgenommen werden dürfen und den Angehörigen gestattet sein, alljährlich die Gräber einmal zu besuchen und die vorgeschriebenen Gebete dort zu verrichten«.

So wie die Zerstörung den Verfasser veranlaßte, die Geschichte der Juden in Breisig, Rheineck und Brohl zu erforschen und darüber, gemeinsam mit Professor Yehuda T. Radday (Haifa), in der Dokumentation »Die Grabsteine von Burg Rheineck« (Breisig 1983) zu berichten, so ging er anläßlich des Wiedererstehens des Friedhofs daran, die Geschichte der Familie Berger in Zusammenarbeit mit den Nachfahren zu erkunden. Dies ist das Ergebnis der Nachforschungen:

Theodor Berger war der Sohn des aus Niederbieber stammenden Salomon Lazarus, der die Witwe Gudula des Breisiger Synagogenvorstehers Joseph David Gutmann, Tochter der Eheleute Theodor Berger und Rosalie geb. Fröhlich aus Niederzissen, geheiratet hatte. Wie die preußischen Gesetze es damals gestatteten, änderte er später seinen Namen Moses Salomon und nahm den Namen seines Großvaters an, den er schon zuvor mit »genannt Theodor Berger« zugefügt hatte. Dies geht aus seiner Breisiger Trauakte von 1853 hervor, als er die zehn Jahre ältere Caroline Liefmann heiratete, die Tochter von Jonas Liefmann und Hanna geb. Mayer aus Rheinbrohl.6)

Ihr 1854 geborener einziger Sohn, der den Vornamen des Vaters der Mutter erhalten hatte, heiratete Henriette Pelzer aus Speicher bei Trier. Zwischen 1882 und 1890 hatte das Ehepaar Berger-Pelzer sieben Kinder, die drei Söhne Julius (geb. 1883), Theodor (1887) und Alfred (1890) sowie die Töchter Else (1882), Hedwig (1884), Beate (1886) und Helena (1889) als jüngste, die im Kindesalter verstarb. Jonas Berger wurde nur vierzig Jahre alt, seine Frau überlebte ihn um zehn Jahre. Ein gemeinsamer Grabstein auf dem Friedhof am Kesselberg, dessen Schrift stark verwittert ist, erinnert noch heute an sie. Nach dem frühen Tod ihres Mannes mußte die Witwe das Geschäft, eine Wein- und Getreidehandlung in der Biergasse, aufgeben. Sie verkaufte das Haus und zog nach Köln, wo sie eine große Mietwohnung als Pension führte, um sich mit ihren minderjährigen Kindern durchzuschlagen. Diese verloren 1903 auch die Mutter, als das älteste gerade 21 Jahre alt war.

Die Tatsache, daß die Familie und vor allem der älteste Sohn Julius dem Zionismus nahestanden – jener um die Jahrhundertwende durch Theodor Herzl neu belebten Bewegung, die den Juden eine Heimstatt in Palästina schaffen wollte -, sollte für alle Berger-Kinder eine wichtige Rolle spielen. Julius und sein sieben Jahre jüngerer Bruder Alfred wurden bald führende Persönlichkeiten der zionistischen Weltorganisation sowie der sozialistischen Partei und ihrer Gewerkschaften. Mit ihrer Arbeit schufen sie wichtige Grundlagen, die nach Ende des Ersten Weltkrieges die wachsende Einwanderung von Juden nach Palästina ermöglichten und schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Bildung des Staates Israel führten.

Jonas Berger, Wein- und Getreidehändler in Breisig, mit seiner Frau Henriette geb. Pelzer (Aufnahme um 1880).

Grabstein für Jonas und Henriette Pelzer auf dem jüdischen Friedhof am Kesselberg in Niederbreisig (Aufnahme vor 1933).

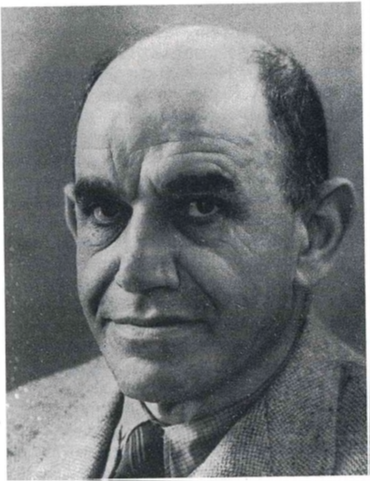

Generalsekretär Julius Berger

Julius Berger7) war nach dem Gymnasium zum Theater gegangen und bereits in jungen Jahren Leiter des Kölner Stadttheaters geworden. 1907 wurde er nach dem Tode Herzls unter dem neuen Präsidenten David Wolffsohn Generalsekretär der zionistischen Weltorganisation. 1911 verlegte diese ihren Sitz nach Berlin, so daß Berger in der Reichshauptstadt als der auch für das Judentum wichtigen Zentrale tätig werden konnte. Sein für die Organisation entscheidendes Verdienst war, der »nach Herzls Tod aus den Fugen geratenen zionistischen Bewegung neuen Schwung und ein festes Ziel gegeben zu haben, die praktische Arbeit in Palästina selbst unter allen Umständen als entscheidende Aufgabe zu betrachten« – so in einem Nachruf 1948 bei Bergers Tod Kurt Blumenfeld, der selbst 1909 Propaganda-Sekretär und 1924 Präsident der Zionistischen Vereinigung in Deutschland gewesen war.8) Berger, so schilderte er sein Wesen, habe bei seiner Tätigkeit als Generalsekretär und bei seinen Reisen in Polen, Rußland und Galizien, in Rumänien und Jugoslawien für sich die für das Weltjudentum so wichtige jüdische Welt Osteuropas entdeckt und mit unendlicher Liebe erlebt. Seine dabei gewonnenen Erfahrungen konnte er im Ersten Weltkrieg nutzen, als die jüdischen Organisationen ihn 1917 als Leiter der Jüdischen Abteilung zur deutschen »Arbeiterzentrale« nach Warschau delegierten, die polnische Arbeiter für die deutsche Rüstungsindustrie rekrutierte. Dabei kamen etwa 30 000 polnische Juden als Arbeiter nach Deutschland. Zur Lösung der dadurch entstandenen sozialen Fragen gründeten die jüdischen Organisationen Anfang 1918 in Berlin ein »Arbeiterfürsorge-Amt«, dessen Leitung als Generalsekretär in Händen von Alfred Berger, des jüngsten der Berger-Brüder, lag.

Julius Berger, Generalsekretär des Zionistischen Weltkongresses seit 1917 – 1923 nach Palästina ausgewandert.

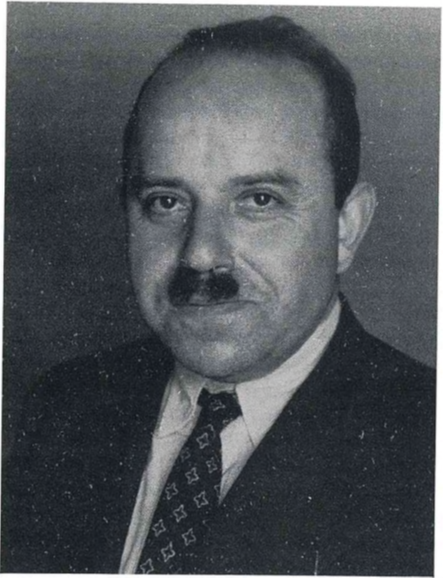

Alfred Berger war als Sozialist und Gewerkschafter nach 1918 in Deutschland, nach seiner Emigration im Jahre 1933 in Israel engagiert.

Als Zionisten der sozialistischen Richtung waren beide in zahlreichen jüdischen und politischen Organisationen tätig. Bei Kriegsausbruch hatte er sich – wie sein dritter Bruder Theodor, die beide in kaufmännischen Berufen ausgebildet und bei den Kaufhäusern Tietz in Berlin und Gerson in Amsterdam tätig waren – sofort als Freiwilliger gemeldet. Er war als Kriegsteilnehmer an der Westfront verwundet und mit dem EK II und dem Bayerischen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Nach Kriegsende war er politisch stark engagiert als Mitglied 1918 des Soldatenrats und später Vorstandsmitglied der USPD. Seine soziale Tätigkeit im Arbeiterfürsorge-Amt setzte er als Vorstandsmitglied bis 1933 fort, bevor er im Juni nach Hitlers Machtantritt nach Palästina emigrierte, wohin sein Bruder Julius bereits zehn Jahre zuvor gegangen war.

Beide hatten in ihrer Berliner Zeit wesentlichen Anteil an der Gründung des »Keren Hajessod«, des Zentralfonds zur Hilfe für die Auswanderung, und des »Keren Kajemeth« zur Finanzierung des Aufbaus in Palästina, in denen sie als Direktoren wirkten. In Palästina wurde Alfred Berger9) 1936 leitender Beamter der Universität. Für sie schuf er in den vier Jahren bis zu seinem frühen Tod 1940 eine Organisation, deren Freunde ihr in den meisten Ländern der Welt zur Seite stehen. Dabei habe er die Herzen in einem fernen Lande nicht etwa durch eine ausgezeichnete Rede gewonnen und sich nicht nur mit der Sympathie der Reichen und Vornehmen begnügt, sagte Prof. Fraenkel in einer Gedenkfeier der Hebräischen Universität Jerusalem, sondern durch sein Erscheinen und durch die Art seines Betens in der Synagoge. Denn seine Neigung zu einem vollkommenen und volkstümlichen Judentum habe ihn zu den jüdischen Massen gebracht, die er in den Jahren seiner Berliner Tätigkeiten kennen und lieben gelernt hatte.10)

Die Tätigkeit der Brüder Julius und Alfred Berger wird in einer Untersuchung der Historikerin Trude Maurer über »Ostjuden in Deutschland«11) eingehend gewürdigt. Darin untersucht sie die Bedeutung der Ostjuden für Deutschland und das Weltjudentum auch in den Jahrzehnten vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Das Wirken der Brüder Berger bei der »Arbeiterzentrale« Warschau und im Berliner »Arbeiterfürsorge-Amt« bezeichnet sie als eine »Schöpfung der jüdischen Solidarität«.

Ergänzt wurde es durch die Sozialarbeit ihrer Schwester Beate. Sie war im Krieg als ausgebildete Krankenschwester im Einsatz in Bulgarien. Nach Kriegsende gründete sie 1921 in Berlin das jüdische Kinder- und Jugendheim »Ahawah« (= Liebe). Mit ihm wanderte sie 1934 mit allen Insassen nach Palästina aus und machte ihr neues Heim in Kirjat Bialik an der Haifa-Bucht zu einer Mustereinrichtung. Hier wurde – wie schon in Berlin – auch ihre ältere Schwester Else ihre Mitarbeiterin. Sie war in Köln aufgrund einer Sonderprüfung als erste Frau zum Universitäts-Studium zugelassen worden und wurde nach ihrem Abschluß in Genf Erzieherin in einem Pensionat in Neuchâtel. Hedwig, die jüngste der drei Berger-Töchter, hatte den Kaufmann Leopold Grünstein aus Mönchengladbach geheiratet. Sie starb 1936. Ihr Mann wird im bundesdeutschen »Gedenkbuch für die Opfer der Verfolgung« als »verschollen in Riga« verzeichnet.

Theodor Berger12) schließlich, der Vater von Frau Rut Wittels, war 1933 in Kassel Leiter eines Warenhauses. Im Juni verließ er mit seiner Familie Deutschland und ging nach Palästina. Dort war er als Kaufmann tätig. Er starb 1963.

Zum Kreis der früheren Familien Berger gehörten in Breisig Mitte der dreißiger Jahre auch die unverheirateten Töchter Emma und Adelheid des Ehepaars Simon Berger und Theresia geb. Günther, das hier eine Metzgerei betrieb. Ihr Grabstein steht noch auf dem Friedhof am Kesselberg. Die Schwestern Berger besaßen die »Pension Adelheid«, die nach dem Tode von Emma Berger im Jahre 1922 von ihrer Schwester noch bis 1935 weitergeführt wurde.

Sie ging dann in den Besitz der Familie Gottschalk über, die drei Jahre später nach Amerika auswanderte. Adelheid Berger kam, 76 Jahre alt, am 2. Dezember 1942 in Therersienstadt um, ihr Neffe Siegfried Berger am 3. April 1943 in Auschwitz.13)

Anmerkungen

1 C. B. Hommen, Aus der Geschichte der Juden im ehemaligen Ländchen Breisig, Heimat-Jahrbuch 1986 S. 46 f Y. T. Radday/C. B. Hommen, Die Grabmale von Burg Rheineck/Zur Geschichte der Juden, Breisig 1982 S. 41 f

2 LHAKo 655, 206 No. 205 BI. 36

3 The Jerusalem Post No. 16 472 v. 15. 3. 1987

4 Radday/Hommen aaO (s. Anm. 1)

5 Die Bergfestung Massada gilt heute als israelisches Nationalheiligtum. 25 n. Chr. von Herodes auf einem Felsplateau mit 300 Meter steilen Abhängen erbaut, konnten die römischen Truppen sie 73. n. Chr. erst nach dem gemeinsamen Freitod der Verteidiger einnehmen

6 StA Niederbreisig 3.2.1893

7 Julius Berger, Sohn v. Jonas Berger u. Henriette (Jatla) geb. Pelzer aus Speicher/Eifel, geb. Niederbreisig 19. 3.1883, (verh. Köln 1905 m. Ella Salomon; Söhne Rudolf u. Hans), gest. Israel 3.1.1948

8 Ms. lt. Vortrag Fraenkel 1948 in der Schocken-Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem

9 Alfred Berger, S. v. Jonas Berger u. Henriette Pelzer, geb. Niederbreisig 23.10.1890 (verh. 1924 m. Rivka Strauss geb. Kaufmann; Sohn Michael Jona geb. Berlin 1925); gest. Jerusalem 2. 1. 1940

10 s. Anm. 8

11 Trude Maurer, Ostjuden in Deutschland 1918-1933, Hamburg 1986

12 Theodor Berger, S. v. Jonas Berger u. Henriette Pelzer, geb. Niederbreisig 7.9.1887 (verh. Lucie geb. Schmückler; Tochter Rut); gest. Israel 1971

13 »Gedenkbuch für die Opfer der Verfolgung«