Gefährliche Schönheit. Riesenbärenklau („Herkulesstaude“) auch im Kreis Ahrweiler

Horst Happe / Dr. Wilhelm Wendling

Zugegeben, die bis zu über drei Meter hohe Herkulesstaude mit ihren ausladenden weißen Dolden ist eine verführerische dekorative Pflanze und verleitet dazu, sie im Garten als Solitär oder Sichtschutz oder als Pollenspender für Bienen anzupflanzen oder einige Dolden für die Vase zu pflücken. Getrocknet und mit Silberspray besprüht soll sie sogar nicht ohne Grund als Dekorationsmaterial verwendet worden sein. Doch Vorsicht! Denn trotz ihrer Schönheit hat die Pflanze es in sich, und dies gleich in dreifacher Hinsicht:

– alle Pflanzenteile sind giftig,

– sie breitet sich unter Umständen invasiv aus,

– sie verdrängt andere, vor allem einheimische Pflanzen.

Name und Beschreibung

Sie macht ihrem Namen alle Ehre, wird sie doch blühend über drei Meter hoch: die Herkulesstaude oder der Riesenbärenklau. Ihr wissenschaftlicher Name ist Heracleum mantegazzianum. Sie ist mit dem einheimischen Wiesenbärenklau (Heracleum sphondylium), einer Charakterart gutgedüngter Mähwiesen, verwandt. Dieser wird aber nur ein bis zwei Meter hoch, ist minder giftig und bildet keine Massenbestände. Seine Blätter sind ähnlich der der Herkulesstaude, nur kleiner.

Die zwei- bis dreijährige Pflanze (eine echte Staude ist sie nämlich nicht) entfaltet erst im zweiten oder dritten Jahr nach der Keimung ihre prächtigen, weißblühenden Dolden. Wegen ihres Blütenreichtums und der Ausbildung von Massenbeständen ist sie ein wahres Paradies für Honigbienen und wird daher vielfach von Imkern in der freien Landschaft angesät. Die Hauptdolde mit mehreren Nebendolden kann einen Durchmesser von 50 cm erreichen. An dem hohlen, bis 10 cm dicken, behaarten Stängel sind die riesigen, eingeschnittenen Blätter.

Der Wurzelstock ist eine rübenartige Verdickung des Sprosses und der Wurzel. Aus dem Vegetationskegel des Sprossteiles können Seitentriebe gebildet werden. Bei mechanischer Bekämpfung sollte der Vegetationskegel ganz entfernt werden (Kowarik).

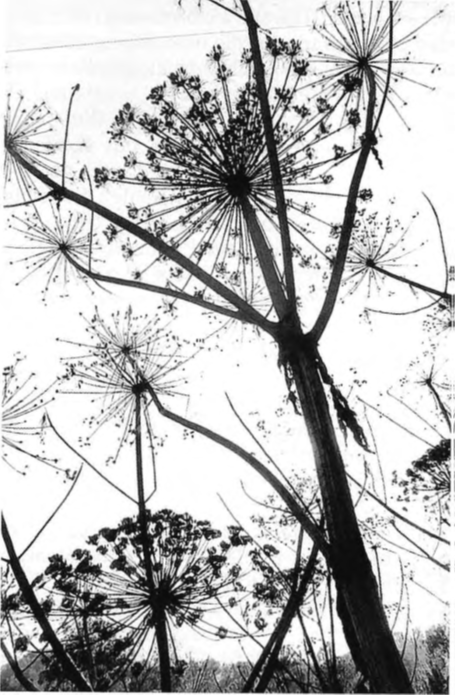

Herkulesstaude / Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum): Wie schon der lateinische Name verrät, eine äußerst stattliche Pflanze, die im Kaukasus zu Hause ist, sich anfangs auch im Kreis Ahrweiler einiger Beliebtheit erfreute, jetzt aber mehr oder weniger bekämpft wird.

Die Dolden einer einzigen Pflanze können über 80.000 Einzelblüten tragen und bis zu 20.000 Samen bilden. Diese sind flug- und sehr gut schwimmfähig und keimen im April.

Giftigkeit

Alle Pflanzenteile enthalten Furocumarin, ein Gift, das zu schweren allergischen Reaktionen führt, wenn der Pflanzensaft auf die Haut gelangt. Bei Tageslicht wirkt der Saft phototoxisch, d. h. der Lichtschutz der menschlichen Haut wird stark herabgesetzt, und schon kommt es zu allen Anzeichen eines gewaltigen Sonnenbrands:

Auf der Haut bilden sich Bläschen oder Blasen, die an eine schwere Verbrennung erinnern, und eine Verfärbung, die monatelang anhalten kann. Hautärzte sprechen in diesem Falle von einer Herakleum-Dermatitis.

Selbst vertrocknete Stängel und Blüten, ja selbst Samen, enthalten noch das tückische Furocumarin. Besonders Kinder sind gefährdet, wenn sie sich aus den hohlen Stängeln Blasrohre und Ringe basteln oder beim Verstecken Kontakt mit der Pflanze bekommen, mit schwerwiegenden Folgen, die erst nach mehreren Tagen sichtbar und spürbar werden können.

Besteht der Verdacht, dass Pflanzensaft der Herkulesstaude auf die Haut gelangt ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Im Notfall hilft am besten gründliches Waschen mit Wasser und Seife und Eincremen. Auch ist es sinnvoll, für mehrere Tage die Sonne oder das Licht zu meiden.

In vielen Tageszeitungen, Magazinen, in Faltblättern usw. ist mittlerweile auf das Problem hingewiesen worden. Nicht umsonst hat man von der <Gefährlichen Schönheit> der Herkulesstaude, dem <Giftigen Riesen> oder der <Zierpflanze mit Risiko> gesprochen. <Der Spiegel> nannte gar die „Grüne Gefahr aus dem Osten“ <Stalins Rache> und meinte die Herkulesstaude.

Herkunft und Ausbreitung

Der Riesenbärenklau oder „Herkulesstaude“ stammt aus dem westlichen Kaukasus. Runge nennt ihn Kaukasischen Bärenklau. Dieser soll 1890 als Zierpflanze in Deutschland eingeführt worden und dann verwildert sein (vgl. auch LOHMEYER, W. & SUKOPP, H.).

Die zwei- bis dreijährige Pflanze bevorzugt wie in ihrer Heimat, dem Kaukasus, feuchte Fluss-und Bachufer, Weg- und Waldränder, inzwischen aber auch lichte Standorte in Gärten, auf Halden, Ruderalstandorten und Wiesen.

Trotz begrenzter Eignung wird sie auch von Jägern als Deckungspflanze sowie zur Böschungssicherung eingesetzt (Kowarik).

LAVEN und THYSSEN (1959) nennen für ihr Untersuchungsgebiet (Umgebung von Bonn) den Riesenbärenklau noch nicht, nur Heracleum spondylium (Wiesenbärenklau). Demnach wird er erst von Berlin und Hoffmann 1975 erstmals für das Rheinland (bei Mayen) genannt und schon als häufig verwildert angesehen.

Krause (1990) meint: „Als Zierstaude gepflanzt, ist er offensichtlich <über den Zaun> gelangt, nicht aber, wie gelegentlich unterstellt, von Imkern verbreitet worden“. Er nennt für 1990 zwei Fundpunkte: Ahrdorfund Altenahr. Der letztere wurde von beiden Verfassern im Naturschutzgebiet >Ahrschleife bei Altenahr> (Langfigtal) ebenfalls an einer Stelle nachgewiesen.

Nach HAEUPLER, H. & SCHÖNFELDER P. ist der Riesenbärenklau mittlerweile fast überall im Rheinland eingebürgert und soll sich noch weiter ausbreiten. Das gilt wohl auch für den Kreis Ahrweiler, wenn man dem nicht Einhalt gebietet oder Einhalt gebieten kann.

Wirksame Bekämpfungsmethoden

Wie das Drüsige oder Indische Springkraut ist der Riesenbärenklau ein sehr aggressiver invasiver Neophyt (Neubürger) und gefährdet durch seine rasche, ungehinderte Ausbreitung die heimische Vegetation. (Über das Drüsige Springkraut wurde im letzten Heimatjahrbuch berichtet.)

Die Herkules-Staude ist auch dabei, sich in Äckern, Wiesen und Weiden auszubreiten und enorme Ertragsverluste für die Landwirte zu bewirken. Das Mähgut wird entwertet. Wo sich die Herkulesstaude zudem einmal ausgebreitet hat, wächst kein anderes Kräutlein mehr. Offenbar vergiftet die Pflanze den Boden derart, dass auch nach ihrer Beseitigung an der Oberfläche nur Ödnis übrigbleibt.

So wurde bereits in Südschweden und Dänemark gezielt gegen sie vorgegangen. Ein Gärtner aus Sinsheim berichtet, dass er die Herkulesstaude einst als guten Pollenspender für die Bienen auf sein Gartenland geholt habe, sie jedoch jetzt nicht mehr unter Kontrolle habe, da sie sich stetig ausbreite. So wichtig die Eindämmung der Herkulesstaude ist, so schwierig ist sie auch. Die Bekämpfung der Pflanze ist auch nicht ganz einfach, da sie sofort wieder aus dem Wurzelstock austreibt, wenn man die oberirdischen Teile mit der Sense abschlägt. Am wirksamsten ist es, die Pflanzen im Frühjahr mit den Wurzeln bis in eine Bodentiefe von über 15 cm auszugraben. Während der Blüte, ab Juni und Juli, sollte man zuerst die Blütendolden abschneiden, was auch mit den vorjährigen Dolden geschehen kann, bevor dann der Rest der Pflanze entfernt wird (Vorsicht vor dem Pflanzensaft!). Dabei muss ein Abfallen der bereits vorhandenen Samen vermieden werden, weil diese nachreifen. Die Fruchtdolden dürfen auf keinen Fall kompostiert, sondern sollten verbrannt werden. Auf größeren zusammenhängenden Flächen eignet sich eine Mahd. Damit beginnt man am besten kurz vor der Blüte. Allerdings muss die Mahd ca. 5-bis 6-mal im Abstand von jeweils 10 Tagen wiederholt werden, da die Herkulesstaude sonst wieder Blüten ausbildet. Einzelne Keimlinge können mit der Hacke entfernt werden. Da sich oft bereits noch Samen im Boden befinden und keimfähig bleiben, ist eine mehrjährige Nachsorge absolut unerlässlich.

In jedem Fall ist Schutzkleidung zu tragen (lange Hosen, dicker Pullover, Schutzbrille und vor allem Handschuhe). Die Entfernung der Pflanzen sollte nach Möglichkeit in der Dämmerung oder bei starker Bewölkung erfolgen. Zusätzlich sollte man sich im Gesicht und an den Händen mit einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor schützen.

In Haus- und Schrebergärten haben Herkulesstauden nichts zu suchen. Sie sollten umgehend entfernt werden. Zweifellos ist die Staude mit ihren Dolden ein attraktiver Blickfang. Von ihrer Gefährlichkeit wissen aber die wenigsten.

Vorrangig sollten die Herkulesstauden auf besonders schutzwürdigen Flächen, wie z. B. Naturschutzgebieten, in öffentlichen Grünanlagen und vor allem auf Spielplätzen entfernt werden. Eine Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kreis und Landwirten sollte angestrebt werden.

Informationen

Weitere Informationen (Faltblätter) bekommt man bei der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Str. 7, 55116 Mainz oder bei der Landesgeschäftsstelle der GNOR (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V), Bachgasse 4, 56377 Nassau, Tel. 0 26 04 / 82 61. Auch das Einschalten einer Giftzentrale ist im Notfall sinnvoll. Über das Internet kann man erfahren, wo sich die nächstgelegene Giftzentrale befindet.

Literatur:

– Adolphi, K. (1995): Neophytische Kultur- und Anbaupflanzen als Kulturflüchtlinge des Rheinlandes – Nardus (Wiehl), Bd. 2, 272 S. und 12 S. Anhang

-Berlin, A. & Hoffmann, H. (1975): Flora von Mayen und Umgebung. Eine Gefäßpflanzenliste der östlichen Hocheifel und des Mittelrheinbeckens. – Beiträge zur Landespflege in Rheinland-Pfalz (Oppenheim) 3, 171-391

-Der Spiegel 30/1996, S. 145

– Gnor (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V.). – Informationen – Herkulesstaude.- Gefahr für Gesundheit, Wirtschaft und Naturhaushalt; Bekämpfungshinweise, o.J.

-Haeupler, H. & Schönfelder, P. (1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. – Stuttgart (Ulmer), 768 S.

-Kauntz, E.: Kampf dem Monstrum aus dem Kaukasus, F.A.Z. Nr. 164 vom 17. 7. 1996. S. 9

-Kowarik, I. (2003): Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart

– Krause, A. (1990): Neophyten an der Ahr. Stand der Ausbreitung 1988. – Tuexenia 10: 49-55

-Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz; Herkulesstaude – Gefährliche Schönheit, 1996

-Laven, L. und Thyssen, P. (1959): Flora des Köln-Bonner Wandergebietes. – Decheniana (Bonn), 112, 1-179

– Lohmeyer, W. & Sukopp, H. (1992): Agriophyten in der Vegetation Mitteleuropas. – Schriftenreihe Vegetationskunde (Bonn-Bad Godesberg) 25, 185 S.

– LÖLF-Mitteilungen 1/90, S. 55

-OBERDÖRFER, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Aufl. – Stuttgart (Eugen Ulmer), 1051 S.

-Runge, F.: Die Flora Westfalens, Aschendorf Munster, 3. Aufl. 1989