Die Stiefel des Heiligen Josef – Darstellung und Deutung der Geburt Jesu auf dem gotischen Flügelaltar in Kirchsahr

P. Bernd Schrandt SJ

Neue Kunstdrucke zu Darstellungen des Kirchsahrer Flügelaltars

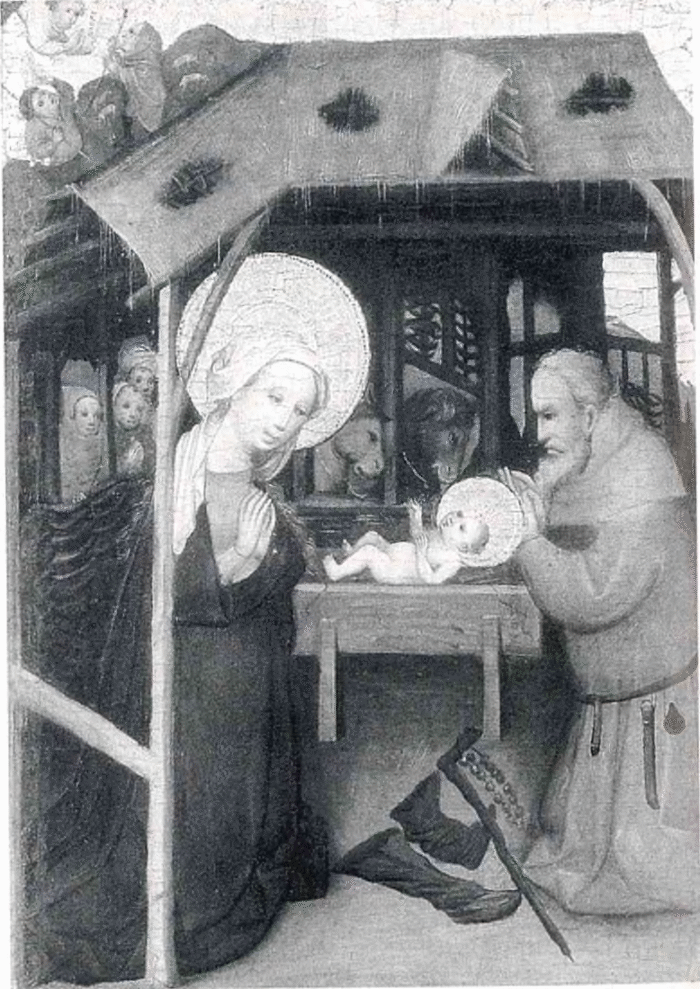

Ein Paar Stiefel, Wanderstab und Paternosterschnur auf dem engen Raum zwischen Maria und Josef vor der hölzernen Futterkrippe mit dem Jesuskind, sich deutlich abhebend vom sauber gefegten Boden des Stalls von Bethlehem, – das sind auffallende Details der unverwechselbaren Darstellung der Geburt Jesu auf dem gotischen Flügelaltar in der Pfarrkirche von Kirchsahr oberhalb Altenahr. Diese Weihnachtsdarstellung und den gesamten Marienzyklus auf den Seitenflügeln des Kirchsahrer Triptychons veröffentlichte jüngst der ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH in brillanten Farbdrucken1), die eine ausführliche Betrachtung der außergewöhnlichen Geburtsdarstellung des Kirchsahrer Altarretabels herausfordern.

Es geht also in diesen Ausführungen nicht um die Künstlerfrage2), noch um die Frage, wie das Altarretabel kurz vor 1800 von Bad Münstereifel nach Kirchsahr überführt wurde3), sondern um ikonographische Besonderheiten der Darstellung des hl. Josef auf dem Weihnachtsbild, und in diesem Zusammenhang nur nebenbei um den Stifter des Altars, einem namentlich nicht bekannten Chorherrn der Stiftskirche in Bad Münstereifel.

Die Stiefel vor der Krippe

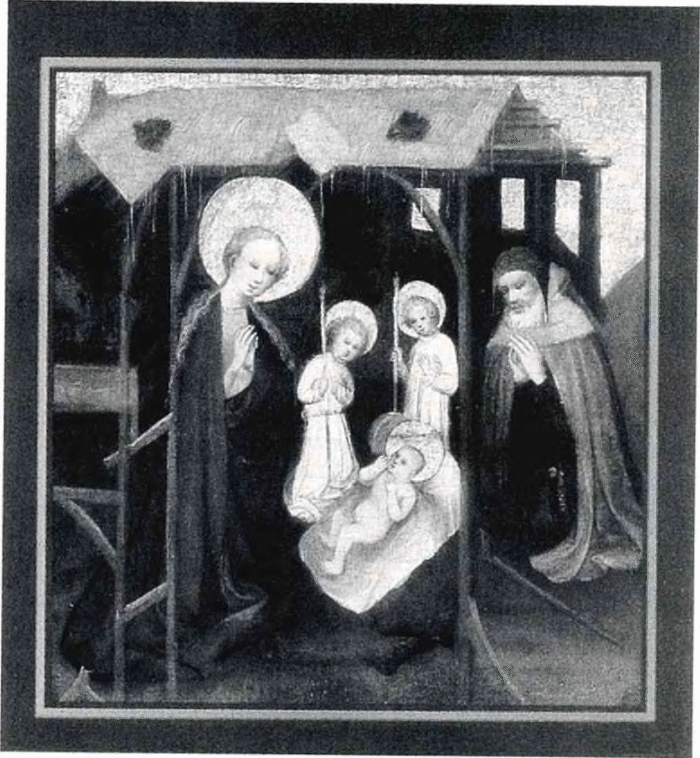

Die von Josef abgelegten Stiefel charakterisieren das in seiner Schlichtheit ergreifende Weihnachtsbild auf dem Kirchsahrer Retabel. Nur noch ein zweites Mal begegnen wir diesem Detail in der gesamten Kölner und der verwandten westfälischen4) Tafelmalerei, nämlich in der Weihnachtsdarstellung des Altars der Heiligen Sippe im Wallraf-Richartz-Museum5).

Dort allerdings fallen die Stiefel kaum ins Auge, denn die Aufmerksamkeit richtet sich auf die beiden anbetenden Engel mit brennenden Kerzen, die dem sonst gleichermaßen schlichten Weihnachtsbild eine gewisse Feierlichkeit geben.

Die Darstellung in Kirchsahr ist kindlicher: Köstlich die alte Frau unter den Hirten am oberen Bildrand, denen der Engel die Botschaft verkündet, ebenso die drei jungen Hirten, die das Geschehen als Zaungäste erleben. Man könnte also die Stiefel als erzählerisches Genremotiv verstehen; „der müde Josef hat die Stiefel abgelegt und vor sich gebreitet, um sie zu trocknen, den Wanderstab daneben“6). Sie könnten aber auch Bereitschaft zu neuem Aufbruch andeuten: Diese großen und für die Zeit charakteristischen Bundschuhe7)könnten auf die bevorstehende Flucht nach Ägypten hinweisen, die in den Kirchsahrer Kindheitsgeschichten fehlt. Dieser Deutung würde sich auch das gegürtete Gewand sowie das am Gürtel hängende Messer und die kleine Flasche fügen.

Das Motiv der abgelegten Schuhe hat jedoch im Alten Testament bei der Berufungsgeschichte des Moses (Exodus 3,5.) – und so auch hier eine eminent theologische Bedeutung: Wie Moses aus Ehrfurcht vor dem im brennenden Dornbusch sich offenbarenden Gott seine Schuhe auszieht, so hier Josef im Gebet vor dem in der Gestalt des Kindes gegenwärtigen Gottessohn. – So legten früher Priester und Leviten bei der Kreuzverehrung der Karfreitagsliturgie ihre Schuhe ab8), und mit der gleichen Begründung feiern Kleriker und Mönche der koptischen Kirche in Ägypten den eucharistischen Gottesdienst grundsätzlich „ohne Schuhe und Lederzeug“9).

Die Gestaltung des Motivs in Kirchsahr – und weit unauffälliger das gleiche Motiv beim älteren Meister der Hl. Sippe – wirft die Frage nach Vorbildern in der Malerei auf. In der Kölner Tafelmalerei suchen wir da vergeblich: Ein vergleichbares Motiv findet sich weder bei dem mit seinen doppelten Flügeln szenenreichen Klarenaltar im Kölner Dom10) noch bei frühen Hausaltärchen mit Darstellungen der Heilsgeschichte11).

Geburt Christi auf dem Kirchsahrer Flügelaltar

Geburt Christi auf dem Altar der Hl. Sippe,

Köln, Wallraf-Richartz-Museum

Typologische Schriftauslegung als Deutehilfe

Weiterführen kann uns ein Blick in die zeitgenössischen Bilder-Handschriften für Geistliche und Wanderprediger, die Anfang des 14. Jahrhunderts in der Gattung der „Armenbibel“ (Biblia pauperum)12) feste Gestalt bekommen haben: Auf 34 bis 50 Tafeln werden die wichtigsten neutestamentlichen Heilstatsachen in Bild und Wort kurz skizziert, links und rechts jeweils ergänzt durch ein alttestamentliches Vorbild, dem „Typos“. Vier Brustbilder von Propheten mit betreffenden Weissagungen auf Spruchbändern rahmen die neutestamentliche Szene, den „Antitypos“. Diese typologische Bibelauslegung (Bibelexegese) beginnt schon in den neutestamentlichen Schriften selbst, wenn z.B. Jesus im Johannesevangelium das eucharistische Brot mit dem Manna (Joh. 6,31.49.58.), oder seine Kreuzigung mit der Aufrichtung der ehernen Schlange durch Moses (Joh. 8,14.) vergleicht.

Auch die bibeltheologische Argumentation des Paulus (z.B. Röm. 5,14. oder 1 Kor. 10,11. u.v.a.) ist weithin typologisch – und in seiner Nachfolge ebenso die der Kirchenväter, wobei schon Irenäus von Lyon (gest. 202) und mit einer gewissen Systematik Origenes (gest. 254) die alttestamentlichen Gestalten und Ereignisse auf Christus hin deuten, „denn überall in den Schriften ist der Sohn Gottes eingesät, indem er bald mit Abraham spricht und bald mit Noe…und bald Adam sucht,…bald dem Jakob sich zeigt und ihm den Weg weist, bald aus dem Dornstrauch mit Moses redet.13) Denn Christus ist es, „an dem sich der wahre Sinn der Schrift des Alten Testamentes erfüllt hat, die eben nicht schon aus dem Selbstverständnis der Propheten zu verstehen ist“14). Darstellungen der frühen Buch- und Monumentalmalerei finden hier ihre Erklärung. Im Zeitalter der Renaissance und vor allem bei Theologen der Reformation verliert die typologische Schriftauslegung ihre Bedeutung, d.h. die Frage nach dem geistlichen Sinn der Schrift wird abgelöst durch Fragen nach dem Literalsinn, dem wörtlichen Sinn der Texte, sowie der Aussageabsicht der Autoren zu ihrer Zeit.

Das Bild der Geburt Jesu wird in der Armenbibel grundsätzlich von der Szene des Moses vor dem brennenden Dornbusch links und der Darstellung des grünenden Aaronstabes rechts eingerahmt. Beide Ereignisse des Alten Testaments finden ihre Erfüllung im Neuen Testament in der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria: Wie der Dornbusch brannte ohne zu verbrennen und der Aaronstab ohne Wurzeln Blüten trieb, so gebar Maria in unversehrter Jungfräulichkeit den Erlöser.

In der Buchmalerei finden wir die typologische Gegenüberstellung von Heilsereignissen eher vereinzelt seit Anfang des 13. Jahrhunderts15), – in unübersehbarer Fülle dagegen in Werken der Glasmalerei der Kathedralen. Aus spätromanischer Zeit sei das Wurzel-Jesse-Fenster (um 1220) in der Apsis von St. Kunibert in Köln erwähnt, wo die Szene der Geburt Jesu von Moses und Aaron gerahmt wird, Beispiele der Hochgotik sind die beiden Bibelfenster des Kölner Doms, in der Achskapelle um 1260 und in der Stephanuskapelle um 1280, wobei dem neutestamentlichen Antitypos hier immer nur ein alttestamentlicher Typos gegenübersteht: bei der Szene der Geburt Jesu ist es jeweils der brennende Dornbusch mit Moses, der recht umständlich seine Stiefel auszieht. – Typos und Antitypos vereinigt die Kunst der Ostkirche schon früh in der Ikone der „Gottesmutter vom unverbrennbaren Dornbusch.“16)

Der Meister des Kirchsahrer Altarretabels zeigt sich also einer altehrwürdigen theologischen Ikonographie verpflichtet, inspiriert von Werken der Buchmalerei und der gotischen Glasmalerei. Denkbar wäre auch, dass der Stifter des Altars, ein Chorherr oder Kölner Domkapitular, der sich am Fuß des Kreuzes als Beter hat darstellen lassen, die Armenbibel kannte oder ein Exemplar sein eigen nannte. – Ist jedoch bei der Gestaltung der Ikone vom „unverbrennbaren Dornbusch“ Maria mit dem göttlichen Kind allein Ziel aller typologischen Vorbilder, und, wie bei Marienikonen üblich, Josef nicht dargestellt, so ergibt sich auf dem Kirchsahrer Weihnachtsbild eine neue Aussage schon allein durch die Hervorhebung der Gestalt des Josef.

Wanderstab und Gebetsschnur

Auf der Kirchsahrer Weihnachtsdarstellung hat Josef seinen Stab und seine Gebetsschnur zu den Stiefeln gelegt. Der Stab ist wohl das älteste Attribut, das Josef in der Kunstgeschichte identifiziert.17) Dass er ihn beiseite legt, ist höchst eigenartig, denn auf vielen Darstellungen unterschiedlicher Epochen pflegt er sich auch beim Beten und selbst beim Schlafen auf seinen Stab zu stützen18). Der Stab ist Ausdruck seiner Bereitschaft auch in Augenblicken der Ruhe, denn im Traum erhielt er jeweils durch einen Engel die Weisung zu neuem Aufbruch (Mt. 1,20. und 2,13., 19. u. 22c).

Bei der Gebetsschnur handelt es sich um eine seit dem 11. Jahrhundert übliche ,Paternosterschnur’, dem Vorläufer des heutigen Rosenkranzes19). Wanderstab und Gebetsschnur kennzeichnen seit je den frommen Pilger.

Eine Bestätigung unserer Deutung der auffälligen und in der Kölner Malerei einzigartigen Details der Weihnachtdarstellung des Kirchsahrer Retabels finden wir in den Betrachtungen über das Leben Jesu von Ludolf von Sachsen.20)Als Kartäuser in Koblenz und Mainz verfasst Ludolf die Vita Jesu Christi zwischen 1350 und 1370. Er erläutert die Berichte des Neuen Testaments durch meditative, topographische und bibeltheologische, d.h. typologisch entfaltete Kommentare. Die Betrachtungen des Ludolf sind von nicht zu überschätzender Bedeutung sowohl für die Erneuerung des meditativen Gebets (bis hin zum Exerziti-enbuch des Ignatius von Loyola mehr als anderthalb Jahrhunderte später) wie für die intimen und mehr subjektiven bildlichen Gestaltungen der Glaubensgeheimnisse an der Schwelle der Neuzeit, als lebendige Vorbilder mehr denn je die Frömmigkeit prägten und theologische Fragestellungen den oft zerstrittenen Gelehrten überlassen wurden. Hier steht Ludolfs Hervorhebung des Josef: Er spricht sogar von einer „mystischen Interpretation“21) der Gestalt des Josef als Identifikationsfigur für den Meditierenden.

Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Josef auf dem Kirchsahrer Weihnachtsbild unmittelbar neben der Krippe mit dem Jesuskind zu finden ist, kniend und in Anbetung versunken, barhäuptig und ohne Heiligenschein (Nimbus). Letzterer fehlt selten auf frühen Weihnachtsdarstellungen22); im ausgehenden 14. Jahrhundert wird er bei Josef oft weggelassen im Unterschied zur Darstellung der Gottesmutter auf dem gleichen Bild, – bis die Kunst der Renaissance und des Barock meist ganz auf Nimben verzichtet.

Als Ergebnis unserer Untersuchung halten wir fest: Die Gestalt des Josef auf dem Weihnachtsbild des Kirchsahrer Flügelaltars wird aufgrund der erläuterten ikonographischen Besonderheiten deutlicher als auf allen anderen Werken der zeitgenössischen Tafelmalerei selbst zum Typos, d.h. Vorbild dessen, der Gottes Ruf hört und sich auf den Weg macht, des Wanderers am Ziel seiner Pilgerschaft, des Gläubigen, der vor Gott auf die Knie fällt und anbetet.

Anmerkungen:

1) Es handelt sich um die Kunstkarten Nr. 4630-4541 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH, in der Mappe Nr. 72550 vereint, die auf ihrer Vorderseite die Mitteltafel des Kirchsahrer Retabels zeigt, eine für die Kölner Malerei um 1400 charakteristische personenreiche Kreuzigung „im Gedräng“, die von sechs kleinfigurigen Passionsszenen gerahmt wird. – Darüber hinaus hat der ars liturgica KUNSTVERLAG die zwölf Motive der Seitenflügel des Kirchsahrer Retabels als „LAACHER MARIENKALENDER 2002“ herausgegeben (ISBN 3930990-51-2). – Die Ausführungen werden zeigen, dass vor allem bei Motivvergleichen Kunstkarten eine willkommene Arbeitshilfe sind. In der großen Zahl ihrer Reproduktionen haben die Kunstverlage einen ganzen Schatz zusammengetragen, der für jedermann zugänglich und erschwinglich ist

2) VOR STEFAN LOCHNER, Die Kölner Maler von 1300 bis 1430, Ausstellungskatalog des Wallraf-Richartz-Museums Köln 1974, S. 96, Position 35, ordnet den Altar zur Gruppe des älteren Sippenmeisters; Zehnder, Franz Günter, Gotische Malerei in Köln, Altkölner Bilder von 1300-1550, Köln 1989, S. 59 spricht vom „Meister des Kirchsahrer Altars, dessen Hauptwerk oft auch dem älteren Sippenmeister zugerechnet wurde.“

3) KIRCHSAHR, RHEINISCHE KUNSTSTÄTTEN. Heft 10, 1964, S. 12f.

4) Über den Zusammenhang von Kölner und westfälischer Malerei vgl.: Pieper, Paul, Köln und Westfalen in der Zeit nach 1400, in: VOR STEFAN LOCHNER, wie Anm. 2, S. 40 – 45.

5) Kunstkarte Nr. 47121 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH; – vgl. Position 1 im Kurzverzeichnis Kölnischer Malerei von 1300-1550 im Wallraf-Richartz-Museum, Zehnder, F.G, Gotische Malerei in Köln, wie Anm. 2, S. 90. Es handelt sich um das für den älteren Meister der Hl. Sippe namengebende Werk.

6) Lerch, Hany, Dreiflügelaltar im Bauernland. Das Triptychon von Kirchsahr. Ein Werk der altkölnischen Malschule. Heimat-Jahrbuch 1958 für den Landkreis Ahrweiler, S. 26 – 33, Zitat S. 28.

7) Neben den modischen Schnabelschuhen und Stulpenstiefeln „gab es weiter die bekannten Schuhformen, wie geknöpfte, geschnürte oder mit Riemen und Schnallen geschlossene Halbstiefel, die von den unteren Schichten getragen wurden. Der Bundschuh blieb das Schuhwerk des armen Mannes.“ Lexikon des Mittelalters, Stuttgart/Weimar 1999, Bd. Vn, Spalte 1574f; – Erst „im 17. Jh. erhielten die Stiefel Absätze.“ Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim 1993, Bd. XXI, Spalte 215.

8) Seit der Liturgiereform im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil 1962-1965 ist diese Zeremonie nicht mehr Vorschrift. Zur Kreuzverehrung vgl.: Eisenhofer, Dr. Ludwig, Handbuch der katholischen Liturgik, Herder 1941, Bd. I, S. 528, und: Berger, Rupert, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon, Herder 1999, S. 284.

9) Lexikon für Theologie und Kirche, Herder 1937, Bd. IX, Spalte 338.

10) Der Klarenaltar entstand um 1350 für die Kirche des Kölner Klarissenklosters am Römerturm und ist Ende und Höhepunkt der ersten Epoche der sogenannten Kölner Malerschule. Um 1400 wurde ein Teil der Figuren des Marienzyklus übermalt durch den berühmten Meister der hl. Veronika oder durch einen diesem nahestehenden Künstler der zweiten Epoche der Kölner Malerschule.

11) z. B.: Flügelaltärchen mit Franziskanerin als unter dem Kreuz kniende Stifterin, Köln um 1310, Werksverzeichnis des Wallraf-Richartz-Museums WRM I; Kunstkarte Nr. 5562 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH – oder: Das Leben Christi in 27 Bildern, Köln um 1380, WRM 6, vgl.: Zehnder, F.G. Gotische Malerei in Köln, wie Anm. 2, S. 50 und 51.

12) Bei den Armenbibeln handelt es sich bis etwa 1400 um Handschriften, später um sogenannte „Blockbücher“, bei denen je Seite Text und Bild in einem Block als Holzschnitt gestaltet werden. Mit Erfindung der Buchdruckerkunst verschwinden die „Blockbücher“ und damit auch die Gattung der Armenbibel. – Der Begriff „Armenbibel“ besagt nicht Bilder-Schrift für Analphabeten, dafür ist der Begleittext zu wichtig, sondern ,arm’ charakterisiert hier den auf Gott Hinhörenden, der das Alte Testament gelten lässt und sich um seine Deutung müht – im Gegensatz zu den damaligen schwärmerischen „Armen“, die das Alte Testament (und die kirchliche Bibelauslegung) ablehnten. Vgl.; Biblia pauperum, in: Lexikon der Christlichen Ikonographie, Herder 1990, Bd. I, Spalte 293-298.

13) Bibliothek der Kirchenväter, Des hl. Irenäus ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt, Kösel 1912, Bd. H, S. 27f.

14) Mikliss de Dolega, Peter, Ikone und Mysterium, Die geistliche Botschaft der Bilder, Köln 1996, S. 153.

15) z.B.: Wurzel Jesse des Psalters aus England vom Anfang des 13. Jh., München, Bayr. Staatsbibl. Clm 835, fol. 121r; Kunstkarte Nr. 5581 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH.

15) Die ältere byzantinische Form der Ikone vom unverbrennbaren Dornbusch zeigt allein die Szene des vor dem brennenden Dornbusch knienden Moses, der seine Schuhe ausgezogen hat und dem aus dem brennenden Dornbusch das Bild Mariens mit dem Kind entgegenleuchtet. – Die seit dem 16. Jahrhundert bekannte russische Variante ist detailreicher: Eine ganze Anzahl alttestamentlicher Typoi rahmen in sternförmiger Komposition das Marienbild. Vgl.: Mikliss de Dolega, wie Anm. 14.

17) Erst Anfang des 16. Jahrhunderts wird beim hl. Josef der Stab durch die Lilie abgelöst und er erhält Handwerkszeug als Attribut, im Barock tritt grundsätzlich das Jesuskind hinzu. Vgl.: Braun, Joseph SJ, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, Spalte 386; – Abb. 205, Spalte 387, zeigt Josef mit Stab und Lilienzweig (Tafelgemälde des Hans von Kulmbach, 1480-1522).

18) z.B. Kunstkarte Nr. 5562 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH: Flügelaltärchen mit Franziskanerin etc. wie Anm. 11; – Kunstkarte Nr. 4896 ars liturgica KUNSTVERLAG MARIA LAACH, Salzburger Meister um 1400; – Kunstkarte 4472 Beuroner Kunstverlag. Französisches Stundenbuch um 1420; vgl. auch Ps. 23,4. „Dein Stock und dein Stab trösten mich.“

19) Die Paternosterschnur wurde erst im 16. Jh. durch den Rosenkranz in seiner heutigen Form abgelöst, wohl im Zusammenhang mit dem Seesieg der Christen über die Türken bei Lepanto 1571. Auf Kölner Tafelbildern der Gottesmutter ist die Paternosterschnur nicht selten als Halsschmuck oder in der Hand des Jesuskindes zu finden, bei Josef in Weihnachtsdarstellungen dagegen nur noch beim älteren Meister des Sippenaltars, siehe oben Anm. 5. – Auffallend hingegen ist die große Paternosterschnur des Josef der Weihnachtsdarstellung des Dortmunder Marienaltars von Conrad von Soest, um 1420, Fink-Kunstkarte Nr. 2727.

20) Ludolf von Sachsen, zunächst Dominikaner, wurde 1340 Kartäuser, 1343-1348 Prior der Kartause bei Koblenz, dann Mönch in Mainz, 1377 gest. zu Straßburg (Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1934, Bd. VI, Spalte 683).

21) Ludolphus de Saxonia, Vita Jesu Christi… editio novissima curante L.M.Rigollot, Paris/Brüssel, 1878, S. 68.

22) Mit einem Heiligenschein wie Maria und das Jesuskind sehen wir Josef auf der ältesten Darstellung des Weihnachtsgeschehens auf dem Deckel eines Reliquienkästchens aus dem 6. Jahrhundert in der Kapelle Sancta Sanctorum beim Lateranpalast in Rom; – ebenso in der karolingischen Buchmalerei, vgl. Kunstkarte ohne Nr. Beuroner Kunstverlag, Foto: Dr. J, Schlafke, Maria und Josef (Evangeliar, Cod. 14, Bl. 15, 9. Jh.); – seit dem 11. Jahrhundert finden wir auf Weihnachtsdarstellungen der Buch- und Monumentalmalerei Josef mit und ohne Nimbus, ohne Unterscheidung ob er schläft, meditiert oder helfend tätig ist, ob mit oder ohne Kopfbedeckung; selbst mit Judenhut finden wir ihn nimbiert (Kunstkarte 5209 Beuroner Kunstverlag) oder ohne Nimbus (Kunstkarte 4213 Beuroner Kunstverlag). – Der trichterförmige, meist gelbe Judenhut wurde Vorschrift in islamischen Ländern schon 717, im christlichen Abendland durch das 4. Laterankonzil 1215; seit dem 15. Jahrhundert wurde er durch andere Kopfbedeckungen abgelöst. Vgl.-. Der Große Herder 1954, und: Brockhaus Enzyklopädie 1990 mit Abbildung. – Bei der Darstellung der Flucht nach Ägypten ist Josef meist ohne Heiligenschein, mitunter selbst dann, wenn er im vorausgehenden Bild der Geburt Jesu nimbiert ist: Kunstkarte Nr. 4883 ars liturgi-ca KUNSTVERLAG MARIA LAACH. – Auf den zahlreichen Szenen mit Josef des Klarenaltars im Kölner Dom (vgl. Anm. 10} ist Josef immer, in den durch Faksimileausgaben zugänglichen Armenbibeln (vgl. Anm. 12) niemals mit Heiligenschein dargestellt.